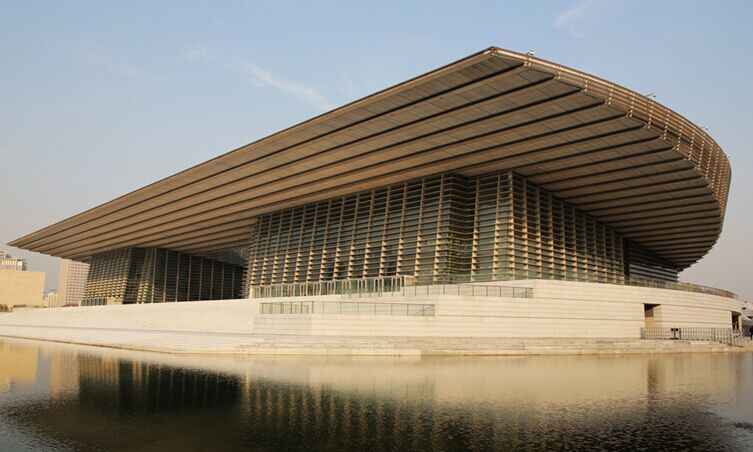

天津大劇院,坐落于中華人民共和國天津市河西區(qū)的天津文化中心的中心標志區(qū)東側,是天津文化中心里最大的文化場館。天津大劇院由德國GMP主創(chuàng)設計,屬于現(xiàn)代主義建筑。新的天津大劇院于2009年開始興建,于2012年4月22日建成投入使用,總建筑面積10.5萬平方米,可以容納3,600名觀眾,總造價為15.33億元人民幣。

大劇院位于天津城市地標位置,緊鄰市委、市政府和天津迎賓館。大劇院總建筑面積10.18萬平方米(長220米、寬206米,高45米),其中建筑本體7萬平方米,地下設施3萬平方米,3個建筑單體位于6米臺基之上,由一個大屋頂連接。建筑設計單位為德國GMP設計公司,舞臺工藝設計單位為德國昆克公司。工程造價15.33億元。大劇院定位為綜合性多功能藝術創(chuàng)作與演出機構,由歌劇廳、音樂廳和小劇場組成。劇院總共3200個座位,一層和四層各設排練廳。觀眾廳座位最遠點視距34.6米(超33米座位占7%),座位排距0.95米,聲學指標(混響可變)為歌劇廳1.6秒、音樂廳1.9秒、小劇場0.8秒。大劇院還同時設有可供700人同時就餐、面積約7000平方米的中、西餐廳及附屬設施,6米臺基下設有商業(yè)空間約5500平方米,可作為針對城市高端文化消費人群的藝術培訓和藝術品經營場地。大劇院設有3個貴賓廳(175平方米、126平方米、50平方米),擁有約400個停車位。大劇院面向湖面,利用親水平臺創(chuàng)造出寬敞的公共空間,形成開放的“城市舞臺”,既可供市民休憩、觀景,也能滿足室外多功能表演的需求。

歷史沿革

天津大劇院前身是坐落于天津市河西區(qū)友誼路24號的天津大禮堂。天津大禮堂,是天津賓館群體建筑中的會議中心,始建于1959年,1961年落成,由建筑工程部天津工業(yè)建筑設計院王雅元主持設計。其總建筑面積3.27萬平方米,是當時天津最大的群體賓館、會堂建筑。天津大禮堂在建筑風格上參考了人民大會堂的設計,由天津市政府部門主導運營,主要功能為接待來賓、舉辦各種政府會議及一般性演出,自落成以來歷屆中共天津市代表大會、市人大會議、政協(xié)會議等政治性集會活動以及官方主辦的大型活動多在此舉行。1976年,天津賓館前樓進行過抗震加固。

2000年開始,天津大禮堂開始分兩期進行改造,由天津建工集團三建公司負責施工。2000年8月,天津大禮堂首先開始對中劇場進行了改造,12月15日竣工投入使用。2001年8月18日,開始對大禮堂的大劇場和小劇場前廳進行改造,2002年3月30日,天津大禮堂改造工程基本竣工。經過改造后的天津大禮堂跟據場地功能的變化被冠名為“天津大劇院”,由時任中共天津市委書記張立昌題寫牌匾。自2002年至2012年天津大劇院與天津大禮堂屬于“一個機構兩塊牌子”,在承辦不同性質的活動時使用不同的名稱。在舉辦由政府主導的官方活動是一般使用天津大禮堂的名稱,在進行市場化運作、主辦商業(yè)活動時使用天津大劇院的名稱。

天津大劇院及音樂噴泉夜景

2009年3月,天津市公開征集文化中心建筑設計方案,其中天津大劇院共包括雷姆·庫哈斯、曼哈德·馮·格康等知名建筑師和建筑師事務所設計的四套方案入圍。天津大劇院的設計方案在天津地區(qū)引起了廣泛的關注和討論。

2009年5月25日,由時任天津市長黃興國主持的天津市政府常務會聽取了關于文化中心規(guī)劃設計情況的匯報,確定了包括天津大劇院在內的各場館設計方案。最終,馮·格康,瑪格及合伙人建筑師事務所與華東建筑設計研究院有限公司聯(lián)合設計的方案中標。2009年6月3日至12日,《天津市文化中心規(guī)劃設計方案》通過新聞媒體和天津市規(guī)劃展覽館展示等方式象征性公開向天津全市人民征求意見。2009年9月,新的天津大劇院隨天津文化中心開始動工興建。作為張高麗任中共天津市委書記期間的重大工程,張高麗等多次到包括天津大劇院在內的建設現(xiàn)場考察,力促工程如期完工。

設計單位

天津大劇院由德國GMP建筑師事務所與現(xiàn)代設計集團華東建筑設計研究院聯(lián)合設計。

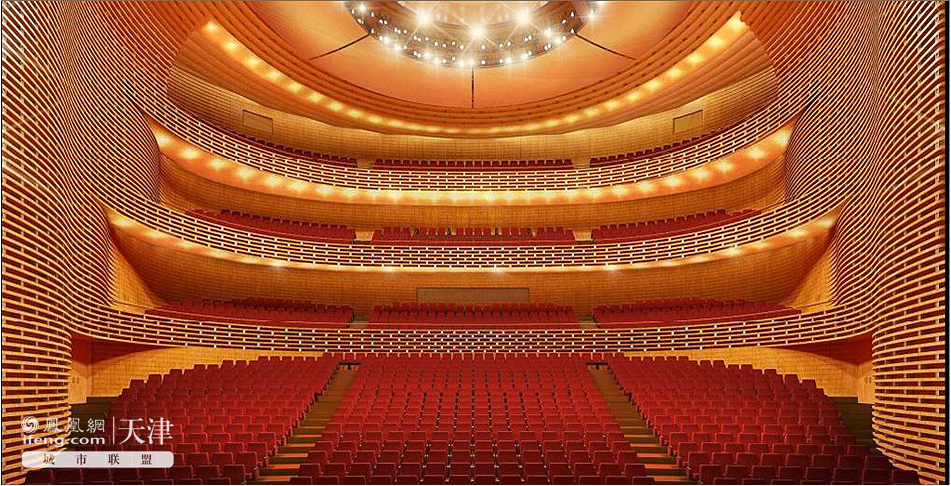

歌劇廳

大劇院音樂廳位于入口南側,是天津面積最大的歌劇廳。歌劇廳A、 B、C、D四個觀眾席位區(qū)的入口分別位于地上零至三層。觀眾除了可以通過樓梯到達各層入口外,還可以乘坐電梯直接到達每個區(qū)域入口。此外,歌劇院還設有殘疾人專用入口,為殘疾人觀看演出提供便利。大劇院歌劇廳的舞臺獨具特色,坐在觀眾席上,看到的是主舞臺。主舞臺可以升起、傾斜,在主舞臺后方‘藏’著三個雙層活動舞臺。歌劇廳的舞臺是由四個部分組成,呈‘品’字形。三個‘活動舞臺’可以任意平移到觀眾席的正前方,這方便了根據劇情隨時切換不同的舞臺場景。歌劇廳的觀眾席設有1600個座椅。另外,在舞臺上的升降樂池里還“隱藏”著105個座椅,當演出樂隊需要使用升降樂池時,這105個座位便顯露出來。在不需要的時候,這些座椅便“隱藏”在樂池里,從外面看上去,與周邊的舞臺地板無異,這種升降樂池實現(xiàn)了延伸舞臺、拓展觀眾席位的功能切換。歌劇廳的座椅也很講究,觀眾席上的1600個座椅并不是隨意排放的,座椅高度經過特別設計,前排與后排之間的高度差為12厘米左右,使得前面觀眾的頭部不會擋住后面觀眾的視線。觀眾坐在任何一個位置,都可以清楚地看到舞臺,不會出現(xiàn)視覺死角。在聽覺方面,歌劇廳的穹頂完全按聲學要求設置反聲板等。

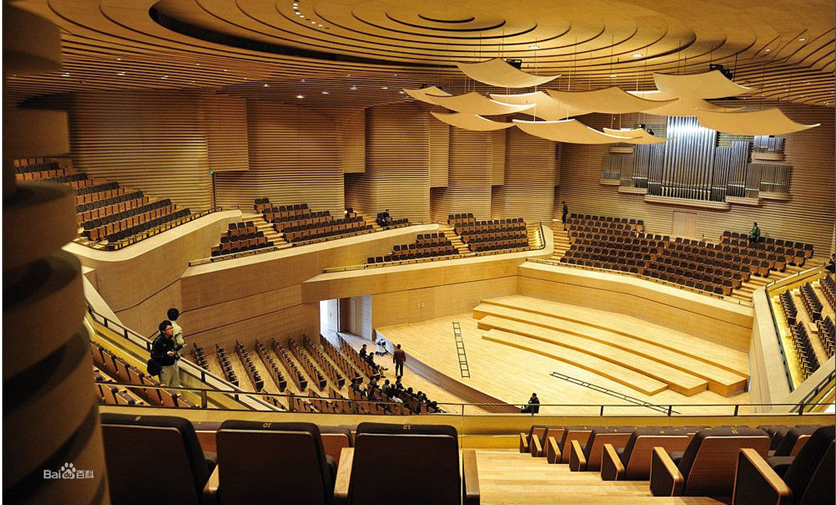

音樂廳

音樂廳有座位1200個,設有島式舞臺、鋼琴獨立升降臺。音樂廳以演出交響樂和民族樂為主,可容納120人四管樂隊和大型合唱隊。音樂廳的一側墻壁上,一架巨大的管風琴,這架管風琴不僅能用于演出,還起到了裝飾作用。音樂廳座椅的排列方式與歌劇廳不同,高低錯落,乍看上去像山坡上的一塊塊梯田。這種座椅排列方式被稱為‘梯田山谷式’,它有兩個優(yōu)點。一是觀賞效果好,在后排都覺得離舞臺很近,而且坐席排距達0.95米,比國內一般標準的0.9米更舒適。二是視聽效果好,達到了國際最高音響標準。觀眾坐在任意位置,都能聽到動聽的聲音。

多功能廳

多功能廳場內尺寸深33.6米,寬16米,400個可伸縮觀眾座位,可供藝術院團演出排練使用,也可對外開放,組織與其劇場規(guī)模相匹配的各類演出。