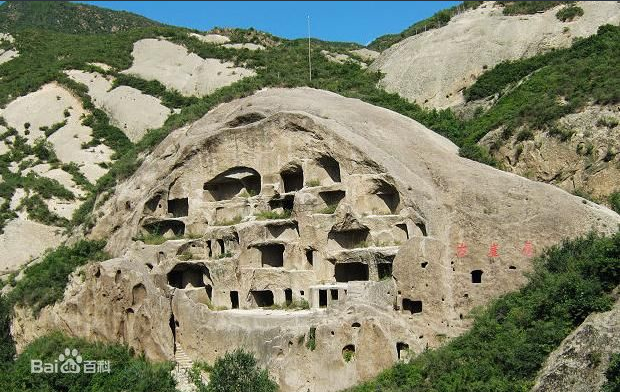

古崖居遺址是北京地區已發現的規模最大的古代洞窟聚落遺址,位于延慶縣西張山營西北的一條峽谷中,共有洞穴117個,開鑿于崖壁的沙礫花崗巖石上,為唐、五代時期“奚人去諸部”所鑿。是北京市文物保護單位。2013年5月,被國務院公布為第七批全國重點文物保護單位。

介紹

古崖居,一個千古之謎的人文遺跡。

它坐落在京郊延慶西北部山區一條幽靜的峽谷中,它是由一支不見史志記載的古代先民在陡峭的巖壁上開鑿的巖居洞穴,計有117個。這是我國已發現的規模最大的崖居遺址。此遺址已被評為北京市風景名勝區,是北京市重點文物保護單位和全國青少年教育基地。

這里是古代人在陡峭的山崖上鑿建的居所。在峽谷中一條不到10米寬的山溝兩側,距離谷底近10萬平方米的陡峭花崗巖石壁上,遍布著人工鑿刻的大小不同的石室。

古崖居依其開鑿的石室位置所形成的自然村落可以分成前、后兩個區域。前溝南、北、東三坡鑿有91處石室;后溝東坡一處鑿有26處石室;

共計117處石室。這些石室的洞口毗鄰,位置錯落有序,石室一般高1.8米,呈長方形或正方形,其中以一明兩暗的三套間居多。全部石室分布成樓層狀,層與層之間有石蹬、石梯和棧橋相連。

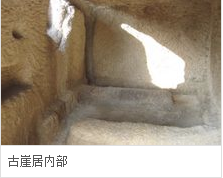

古崖居留有許多的人類生存痕跡,如門、窗、壁櫥、燈臺、石炕、排煙道、石灶和馬槽。有炕的的石室是居室,炕寬可容二人;有馬槽的為馬廄,一般可容四五匹馬。其中最值得一看的是當地人稱其為"官堂子"的大洞穴,它建造得相當精巧,而且位于最高處。在寬敞的大殿內,四根雕鑿細致的石柱撐起洞頂,中間一張寬大的石床,內有石桌石凳,估計為首領的住所。

古崖居是華北地區規模最大的崖居遺址,對于它的開鑿年代、用途及歷史背景,研究者們有的認為它是古時屯兵之所,也有的判斷其為江湖上綠林好漢的藏身之地,迄今尚無最終定論。游客不妨親臨實地,所見所得,自己做一番判斷。

古崖居是由一支尚未定論的先民,在陡峭的崖壁上開鑿的崖居洞穴。這里共保存著147座石室,分為前、中、后三個部分,懸掛于約10萬平方米的崖壁上。

石室或門戶相望,或毗鄰相近,或高或低,錯落有致,布局有方。石室或長方形或方形,大的約20平方米,小的約3至4平方米,有的是單間,有的是2至3室連通;套間有的平行,有的上下兩層,全部石室分布呈層狀,層與層之間有石蹬、石梯和棧道相連。這些石室有門、窗、炕、灶、馬槽、壁櫥、煙道、儲物間等完善的生活設施。窗一般2至3平方尺,門有大有小,有的可以自由出入,有的只能爬進;門窗的上下左右均鑿有對稱的軸眼。前檐多鑿有水溜,溜口直接進室,可能是為接水之用。這些石室的功能不同,有炕的象是住人的,有馬槽的象是養馬的,有櫥灶的象是廚房。石炕也有兩種,一種是花崗巖上鑿的炕臺,下部無煙道,另一種是筑有回龍式的彎道,上面可以鋪石板或土坯,在石炕側端鑿有石灶,灶下有通到炕下煙道,盤桓幾圈,由壁孔通向石室外,很像火炕,其寬度均可睡兩人。其中一石室,是典型的“三居室”格局,中間一間較大,有門,算是堂屋,右邊一間為灶房,有石灶、煙道,算是廚房,左邊一間有壁櫥。“官堂子”是眾多石室的代表,位于中間山梁處,類似古代的宮殿,不僅高大寬敞,采光條件極好,而且雕刻精細。石室內有4根石柱支撐洞頂,4柱中間是一寬大的佛龕,兩側對稱開鑿2個有炕的小居室。古崖居石室建筑結構復雜,設計巧妙。它開鑿的年代、歷史、背景和用途,史籍中無確切記載,至今仍然是個謎,專家眾說紛紜。

延慶古崖居,是華北地區目前發現規模最大的崖居遺址,被稱之為“中華第一迷宮”,是由古代先民在陡峭的山崖上鑿建的居室,共有117個洞穴。它是目前北京地區發現的規模最大、檔次最高的古人洞窟聚落遺址。其開鑿年代和用途至今仍是眾說紛紜,莫衷一是。一九九○年被北京市文物局列為市級文物保護單位,對于研究北方民族文化。歷史、習俗提供了依據,正吸引著越來越多的專家學者,求識欲強的青年和樂于尋古探奇的游人。為了加強對這一人類歷史文化遺產的保護,建立古崖居古人類遺址保護區,具有深遠的意義。

在峽谷三面直立的陡峭的巖壁上,布滿了人工刻鑿的大石室,或長方形,或方形,大的廿多平方米,小的僅3—4平方米;或單間,或2—3室相通;或套間平行,或上下兩層;并有典型的“三居室”。其中,有一石穴上下兩層,并配有耳房,廊柱歷歷,可能是穴居的主人集會或祭祀之地,弘敞雄偉,山民俗稱“官堂子”。全部洞穴內,門、窗、炕、灶、馬槽、壁廚、煙道等一應俱全,且圓則圓,方則方,均中美學規矩。

崖居依其開鑿的石室位置所形成的自然村落可以分成前、后兩個區域。前溝南、北、東三坡鑿有91處石室;后溝東坡一處鑿有26處石室;共計117處石室。這些石室的洞口毗鄰,位置錯落有序,石室一般高1.8米,呈長方形或正方形,其中以一明兩暗的三套間居多。全部石室分布成樓層狀,層與層之間有石蹬、石梯和棧橋相連。

走進古崖居,可以看到,古崖居留有許多的人類生存痕跡,如門、窗、壁櫥、燈臺、石炕、、排煙道、石灶和馬槽。有炕的的石室是居室,炕寬可容二人;有馬槽的為馬廄,一般可容四五匹馬。這些洞穴或呈長方形,或呈正方形,還有的為圓形;有單間、套間及三套間;有的上下相通,有的左右相連;最大的有20多平方米,小的僅為3—4平方米,洞穴內的高度一般為1.5—1.8米,深為1—6米不等。各個洞穴內分別鑿有石門、石窗、石炕、石灶、馬槽、壁廚、氣孔、排煙道、廊柱等,一應俱全,且布局十分合理。其中,有一處開鑿相對豪華的居穴被成為“官堂子”,它建造得相當精巧,而且位于最高處。在寬敞的大殿內,四根雕鑿細致的石柱撐起洞頂,中間一張寬大的石床,內有石桌石凳,不用說,這是頭領的住處。

在北京的延慶縣,八達嶺長城的北面,有一條東西走向的山脈,一般人們管它叫做軍都山。實際上,過去它一直叫“北山”。因為地處大山深處,所以肯定會有各種各樣、稀奇古怪的傳說。但是在這眾多的傳說當中,有一個“洞溝”的故事卻特別引人注意。據說,要是沿著山溝往里走,走上一陣子,就會看到一個衙門,這個衙門有很多很多的房子,可從來沒有人住過,因為它是一個鬼衙門。這個洞溝的故事到底是怎么回事?所謂的鬼衙門又是一個什么樣的情形呢?

1984年,負責文物調查工作的延慶縣文物管理所前任所長程金龍走訪北山周圍的村子時,第一次聽老人們說起了“洞溝”。他吃了一驚,就在自己身邊的北山里頭,會隱藏著什么秘密呢?程金龍在村民的帶領下進山一探究竟,果然在山崖上,發現了規模龐大、整整齊齊的一排排洞室,看樣子像是用來居住的屋子。從勘察結果來看,洞室分布在兩座山崖上,一共有140多間,樣式很豐富———有單間,有里外套間,甚至還有上下相通的復式結構。原本遮擋在前面的山體不知在哪年哪月坍塌了,露出了這些石屋。程金龍覺得很奇怪:什么人會在這里造屋子?目的又是什么?

在歷史文獻中,沒有任何與這些石屋相關的記載。石屋里幾乎什么也沒留下,墻壁上只有鑿痕,沒有文字或圖畫;屋子里空蕩蕩的,門窗也都成了一個個空洞。考古人員就像是面對著一座空城,一切與原來主人相關的證據都消失得無影無蹤。

延慶境內的古崖居因古人在山崖上開鑿石窟居室被稱為千古之奇。然而,這些浩大的建筑為哪個年代,何人所為,至今無確切的定論,被稱之為千古之謎。最近,隨著考古學家獲得的重大發現,古崖居千古之謎有可能被揭開。

著名建筑考古學家楊鴻勛教授一直懷疑古崖居是漢朝邊關士兵居住的軍營,但是由于一直沒有找到強有力的證據,所以很難將自己的推測變為事實,今年三月,楊教授根據當地村民對狐狽溝一座海拔600米高山的描述準備再次進行考察。4月11日,考察隊與本臺記者一行頂著七級大風開始對沿狐狽溝山澗西側進行了探察,在經過仔細的尋找后,考察隊在一處山頂驚喜地發現了一段南北長135米,東西不足50米,高約3米的殘墻。

這俗話叫烽火臺,在漢文獻上這也叫塢壁,這塢呢, 就是后臺,圍繞烽火臺守候,包括那個戍卒,守候那當兵的,包括他們的宿舍都有了,所有這些內容,一個小城堡,這是那城堡的墻。

這段殘墻依山勢而建,由于三面環山,所以站在城墻上,正前方的平原盡收眼底,所以是個瞭望敵情的最佳地點。隨著考察的進一步深入,隊員們在這處殘壁不遠處,還發現了一處烽燧灶坑遺址。

現在我們發現的這個坑,應該是個點火位置,石頭這還能看到熏黑的痕跡,下面還有當年的草木灰。

在對當年戍卒居住房屋遺址發現的同時,一塊巨大的碾盤又呈現在考察隊面前,根據殘墻的規模和樣式以及這些當年駐守邊防戍卒生活的痕跡,考察隊斷定這里就是漢朝的侯臺遺址烽火臺。而根據烽火臺東側一些類似古崖居同一風格的石窯,楊教授則肯定了自己的推斷,那就是這里的侯臺遺址烽火臺與古崖居實為一體,就是當年漢朝邊關的一處戰略要地,而古崖居則是邊關士兵居住的軍營。隨著這一遺址的發現,古崖居建造歷史將有可能前推800年。

奇特之處

▲在居室的構造尺度里,往往隱藏著人類留下的重要信息。可測量發現,幾乎所有的房間高度,基本都在1.7米到1.8米之間,在今天來看普遍偏低。古崖居層高這么矮,會不會在這里面生活的是一群小矮人呢?

在山體中開鑿這么多石屋,究竟是不是為了居住?根據以往的研究,人們相信,居室的大小、高矮一定與住在里面的人密切相關。發現在古崖居里面,所剩的東西不是很多,和人之間能夠產生關系的就只剩下一個火炕。能不能在火炕上面發現什么?

大家研究后發現,火炕的長度很不一致:有1米多的,也有2.4米的;但是,大多數的寬度都在1.6米左右。我國北方火炕的寬度往往能夠反映出使用者的身高。由居室的高度與火炕的寬度可以推測:古崖居的主人平均身高在1.6米左右。

▲另外,專家還發現了一個很有意思的現象,古崖居的房間都是坐東向西,這很不合常理。古崖居的建造者,深處北方這樣一個比較冷的環境之下,他們居然舍棄了陽坡,而把房子蓋在了背陰處,的確讓人很難理解。

在測量火炕的同時,又有了一個意外的發現:火炕的分布不平均,前山與后山差別很大。前山洞穴面積比較大,很多都沒有火炕,而后山火炕、馬圈都比較齊全。不難發現,前防御、后生活,分工明確。不僅如此,程金龍曾經發現:傳說的衙門真的存在,它就隱藏在前后山之間。前山和后山之間有一個被稱為“官堂子”的地方,意思就是當官的開會的地方。可以看出,這是一個類似集會、祭祀的地方。最不可思議的是,古崖居整個山體都是花崗巖石結構,古人如何能把這一整座石頭山開鑿成一幢“大樓”?在屋內墻壁上可以看見一道道刻痕,專家們疑惑,使用古代的鐵質工具,能完成這樣的工程嗎?

張石匠開鑿過數不清的山石,但在花崗巖山體上打鑿洞穴石門還是頭一遭。日落而息,日出而作。張石匠和徒弟二人干了兩天,僅僅打出了一個石門的輪廓。這足以驗證一點:僅憑借簡單的鐵質工具,改造花崗巖的山體并非沒有可能。只是開鑿的過程需要耗費大量人力———專家估算,這里的總開鑿量有3000立方米到4000立方米,起碼需要100人,不間斷地開鑿5年,才能把山體變成現在的壯觀洞室群。可是這神秘的建造者到底是誰呢?

▲建造者周密規劃打造了一個家,為什么又拋下它,消失得無影無蹤?

建造者在石屋中沒有留下更多線索,但程金龍堅持在古崖居周圍繼續調查走訪。終于,他又有了一個震驚的發現:形式相同的石屋遠不止古崖居一處。在北山一帶,這樣的石屋至少還有七八處。不過,它們的規模都要小,有的幾間,有的幾十間。室內同樣也沒有遺留的物證。如此大面積的分布,意味著古崖居的建造者人數眾多,在規模上足以構成一個部族———一個神秘的部族。

程金龍馬上將新的發現告訴了北京的有關專家。中國社會科學院歷史所研究員王玲得知消息后,立即開始在史料中尋找線索。翻閱文獻時,一支曾經強大的民族吸引了她的視線:這是生活在我國東北地區的一個古老民族———奚族,唐朝晚期曾出沒在媯州的北山附近,而媯州指的就是今天的北京延慶一帶。

王玲了解到,奚族后來背叛了契丹,集體遷往現在的延慶北山一帶,曾在山中居住,但沒人知道確切的位置。可是奚族以游獵為生,理應對帳篷更熟悉,他們能造出這樣完整的方形石屋嗎?王玲指出,隨著時代的發展,奚族的居住模式有過相當大的改變,很可能把漢族的房屋形式,加以創造性的發揮,這樣在山地上鑿成了像屋子一樣的東西。

住在這片山崖上的人們,曾在石屋里燒火做飯,在下面的馬廄喂飽牲畜,到“官堂子”舉行祭祀……可是,既然周密規劃、投入心血打造了一個家,這些人為什么又拋下它,消失得無影無蹤?

如果說這里是奚族人的家,那么,歷史文獻可以為我們提供一條線索:奚人在“北山”生活了大約30年,之后被契丹發現,強行遣返東北故鄉。斯人已去,空留下一片設計巧妙的石屋,讓后人去猜想。時光荏苒,一天表層山體坍塌,露出了山崖石屋這一奇觀。

重訪古崖居

這為數眾多的石洞,誰開鑿的?做什么用的?什么時候開的……無數個謎團讓我們--

古崖居誰開鑿的?做什么用的?什么時候開的……深山中的這些石頭洞帶給人們無數的謎題。經過一番探訪,筆者有了自己的心得。

記得前幾年,筆者曾有幸與趙其昌、齊心等著名文物專家一起考察過古崖居,并且對這一處珍貴歷史遺跡的文化內涵進行了較為深入的探討,獲益匪淺。日前,筆者再次來到古崖居考察,對其又有了更加深入的認識,希望能夠對破解這個千古謎案提供一些助益。

人們在大山之中開鑿出來的大量石洞,是干什么用的?許多專家認為,這些石洞是少數民族民眾和漢族民眾避難居住的場所。筆者對此不敢茍同。經過仔細觀察,這些石洞的數量雖然很多,但是絕大多數的石洞卻沒有供人居住的設施,只有極個別的洞穴中存有石床的遺跡。顯然,這些洞穴的主要功能是用來儲藏物品的。也就是說,古崖居乃是一座大倉庫,其主要功能是儲物。

那么誰有能力在深山之中開鑿出如此大量的石窟。有的專家認為是北方的著名少數民族奚族的杰作,也有的專家認為是避難的漢族民眾所為。筆者對此亦不敢茍同。首先,開鑿如此之多的、規格一致的石洞要有極為嚴明的組織紀律和統一行動,顯然,不論是少數民族還是漢族民眾都不具備這種條件。其次,是開鑿如此大規模的石洞群需要數量極多的鐵器工具,這是少數民族和漢族民眾都不具備的。再次,開鑿這些石洞需要巨額的經費支出,這也是普通民眾所不具備的。由此推測,古崖居是中央王朝的政府行為,也就是說,古崖居是官方的倉庫之一。

這座巨型的倉庫群是用來存放什么物品的?首先,在遠離都市的深山之中,人們很難存放貴重的物品,金銀珠寶放在這里,一旦丟失,損失慘重。其次,存放的物品易于腐爛,不能埋入地下,只能開鑿防潮功能較好的石窟來存放。再次,存放的物品必然是體積龐大,才需要開鑿如此之多的石窟。由這三點綜合來看,最大的可能就是糧食。由此筆者得出古崖居是政府的一座超級糧倉。

接下來需要探討的則是,這些珍貴的石窟是在什么時候、由哪個中央政府組織開鑿的?據筆者所閱讀過的史料來看,應是唐朝中央政府的杰作。首先,唐朝政府在幽州駐扎有大量的駐軍,曾經為這些駐軍從漕運和海運輸送過大批糧食等軍用物資,而在幽州城里卻沒有建造大規模的倉庫。第二,延慶是當時駐軍的重鎮之一,也沒有大規模的倉庫。駐守幽州和延慶等城堡的九萬軍隊的糧食都存放到了古崖居及其周圍的類似石窟之中了。