盧溝橋亦稱蘆溝橋,在北京西南約1.5公里處,豐臺區(qū)永定河上。因橫跨盧溝河(即永定河)而得名,是北京市現(xiàn)存最古老的石造聯(lián)拱橋。盧溝橋全長265米,寬8米,最寬處可達9.3米。有橋墩十座,共11個橋孔,整個橋身都是石體結(jié)構(gòu),關(guān)鍵部位均有銀錠鐵榫連接,為華北最長的古代石橋。1937年7月7日,日本帝國主義在此發(fā)動全面侵華戰(zhàn)爭。宛平城的中國駐軍奮起抵抗,史稱“盧溝橋事變”(亦稱“七七事變”)。中國抗日軍隊在盧溝橋打響了全面抗戰(zhàn)的第一槍。

一 簡介

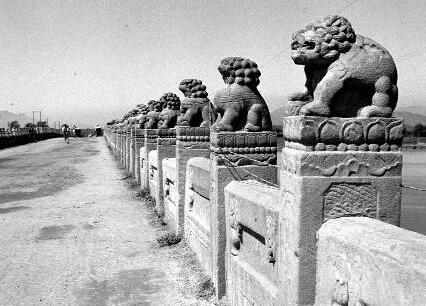

舊盧溝橋亦作蘆溝橋,在北京市西南約15公里豐臺區(qū)永定河上,是北京市現(xiàn)存最古老的石造聯(lián)拱橋。永定河舊稱盧溝河,橋亦以盧溝命名。始建于金大定二十九年(1189年),明正統(tǒng)九年(1444年)重修。清康熙時毀于洪水,康熙三十七年(1698年)重建。由于抗日戰(zhàn)爭的爆發(fā),這座古老的橋又增添了新的意義。橋全長266.5米,寬7.5米,下分11個涵孔。橋身兩側(cè)石雕護欄各有望柱140根,柱頭上均雕有臥伏的大小石獅共501個(盧溝橋文物保護部門提供數(shù)據(jù)),神態(tài)各異,栩栩如生。盧溝橋兩旁有281根漢白玉欄桿,每根柱頭上都有雕工精巧、神態(tài)各異的石獅,或靜臥,或嬉戲,或張牙舞爪,更有許多小獅子,或爬在雄獅背上,或偎在母獅膝下,千姿百態(tài),數(shù)之不盡,民間有句歇后語說:“盧溝橋的石獅子——數(shù)不清”。

橋東的碑亭內(nèi)立有清乾隆題“盧溝曉月”漢白玉碑是“燕京八景”之一,看曉月要在黎明時分,站在古橋上,憑欄遠眺,西山疊翠,月色嫵媚。意大利旅行家馬可·波羅在他的游記中稱贊“它是世界上最好的、獨一無二的橋”。橋東為宛平縣城,明崇禎十一年(1638年)建。1937年7月7日,盧溝橋畔響起了第一聲抗日炮聲,如今在橋畔的“中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館”可以看到一座高4米的藝術(shù)雕塑——《獅醒》,象征著中華民族英勇不屈的民族精神。日本帝國主義在此發(fā)動全面侵華戰(zhàn)爭。宛平城的中國駐軍奮起抵抗,史稱“盧溝橋事變”(亦稱“七七事變”)。

盧溝橋始建于金大定二十九年(1189年),明正統(tǒng)九年(1444年)重修。

明代自永樂十年(1412年)到嘉靖三十四年(1555年)共修橋6次。6次均無大工程。

清代自康熙元年(1662年)至光緒年間,共修橋7次,其中5次工程不大,只有兩次工程稍大一些。

清康熙1697年時毀于洪水,康熙三十七年(1698年)重建,如今永定河上已經(jīng)沒有水了,但因2008年奧運會又重新貯滿了水。

橋東為宛平縣城,明崇禎十一年(1638年)建。著名建筑學(xué)家羅哲文《名聞中外的盧溝橋》一文曾對這些雕刻精美、神態(tài)活現(xiàn)的石獅子有過極為生動的描繪:“……有的昂首挺胸,仰望云天;有的雙目凝神,注視橋面;有的側(cè)身轉(zhuǎn)首,兩兩相對,好像在交談;有的在撫育獅兒,好像在輕輕呼喚;橋南邊東部有一只石獅,高豎起一只耳朵,好似在傾聽著橋下潺潺的流水和過往行人的說話……真是千姿百態(tài),神情活現(xiàn)。”天下名橋各擅勝場,而盧溝橋卻以高超的建橋技術(shù)和精美的石獅雕刻獨標(biāo)風(fēng)韻,譽滿中外,實屬古今世界上一大奇觀!王冷齋詩曰:雄峙平西拱極城,中原逐鹿幾兵爭。而今三路縱橫過,南北咽喉一宛平。

二 關(guān)于盧溝橋的課文

《盧溝橋烽火》

“九一八”事變后,日本帝國主義侵占了我國東北三省,接著又蠶食華北,妄圖把侵略的魔爪伸向全中國。至1937年上半年,北平的東、北、西三面都被日軍和偽軍控制,位于北平西南郊的盧溝橋便成了平津通往南方的咽喉要道。

1937年7月7日深夜,星光暗淡,萬籟俱寂。一支全副武裝的日本軍隊,偷偷地向盧溝橋摸來。駐守在盧溝橋的中國士兵發(fā)現(xiàn)了敵情,便大聲喝問:“誰?口令!”一個日本軍官氣勢洶洶地說,他們有一個士兵失蹤了,要到宛平城內(nèi)去“搜查”。這顯然是蓄謀已久的挑釁行為。面對敵人的無理要求,守橋的中國士兵當(dāng)即嚴(yán)詞拒絕。

日軍惱羞成怒,首先向中國軍隊開起火來。“嗒嗒嗒……”密集的機關(guān)槍子彈傾瀉在盧溝橋橋面上。中國守軍立即開槍還擊。但由于眾寡懸殊,守橋部隊傷亡較大,只得暫時退守大橋東頭的宛平縣城。

第二天凌晨,日軍向宛平城發(fā)動進攻。早有防備的中國守軍同仇敵愾,奮起還擊,打得日本鬼子人仰馬翻。日寇吃了虧,便拉來大炮。隨著震耳欲聾的炮聲,宛平縣城的東門和西門被炸開了。日本鬼子端著上了刺刀的步槍,“哇哇”吼叫著,瘋狂地向縣城撲來。英勇的中國守軍舉起明晃晃的大刀,冒著敵人的炮火,在殺聲中沖出了縣城。大刀向鬼子們的頭上砍去,頃刻間刀光閃閃,鮮血四濺。在硝煙和火光中,日寇被殺得哭爹喊娘,狼狽而逃。

當(dāng)天晚上,大刀隊員們手握大刀,腰佩手榴彈,又悄悄地向盧溝橋進發(fā)。到了橋頭,大刀隊員們齊聲吶喊:“小鬼子,看刀!”日寇猝不及防,一個個人頭滾落,尸橫橋頭。這時,我們的援軍又從敵人背后殺來,兩面夾擊,打得日寇鬼哭狼嚎,抱頭鼠竄。激戰(zhàn)一直持續(xù)到9點凌晨,侵占橋頭的日軍全部被殲,盧溝橋重又回到了中國軍隊的手中。

但是,日寇亡我之心不死,繼續(xù)向平津一帶調(diào)集兵力,不斷對中國軍隊發(fā)起攻擊。中華民族處在生死存亡的關(guān)頭。

盧溝橋事變的第二天,中國共產(chǎn)黨就通電全國,大聲疾呼:“平津危急!華北危急!中華民族危急!”號召全國軍民團結(jié)一致,把日本侵略者趕出中國。

全國人民迅速行動起來。北平市民成群結(jié)隊地前往部隊慰勞,長辛店的鐵路工人夜以繼日地幫助軍隊修筑工事。各地民眾、海外華僑也紛紛來電聲援,并送來了大批慰問品。

盧溝橋事變拉開了中國人民全面抗戰(zhàn)的序幕。從此,一場偉大的抗日戰(zhàn)爭便如火如荼地展開了。

三 歷史

早在13世紀(jì),盧溝橋就聞名世界。那時候有一個意大利人馬可·波羅來過中國,他的游記里,十分推崇這座橋,說它“是世界上獨一無二的”。并且特別欣賞橋欄柱上刻的獅子,說它們“共同構(gòu)成美麗的奇觀”!

盧溝橋是在金世宗統(tǒng)治的大定二十八年(1188年)五月,決定修建的。不過當(dāng)時尚未動工,金世宗就在第二年年初病逝了。盧溝橋始建于1189年六月,明昌三年(1192年)三月完工。兩側(cè)石雕護欄各有140條望柱,柱頭上均雕有石獅,形態(tài)各異,據(jù)記載原有627個,現(xiàn)存501個。石獅多為明清之物,也有少量的金元遺存。“盧溝曉月”從金章宗年間就被列為“燕京八景”之一。因橋身跨越盧溝,人們都稱它盧溝橋。早在戰(zhàn)國時代,盧溝河渡口一帶已是燕薊的交通要沖,兵家必爭之地。1153年金朝定都燕京(今北京市宣武區(qū)西)之后,這座浮橋更成了南方各省進京的必由之路和燕京的重要門戶。

盧溝橋公元1444年重修。由于清康熙年間永定河洪水,橋受損嚴(yán)重,不能再用,大量古跡在洪水中銷聲匿跡。1698年重修,康熙命在橋西頭立碑,記述重修盧溝橋事。橋東頭則立有乾隆題寫的“盧溝曉月”碑。公元1908年,清光緒帝死后,葬于河北省易縣清西陵,須通過盧溝橋。由于橋面窄,只得將橋邊石欄拆除,添搭木橋。事后,又將石欄照原樣恢復(fù)。

1937年7月7日在盧溝橋發(fā)生的“七七盧溝橋事變”,成為中國展開全國對日八年抗戰(zhàn)的起點。中華人民共和國建立后,在橋面加鋪柏油,并加寬了步道,同時對石獅碑亭作了修繕。1961年盧溝橋和附近的宛平縣城被公布為第一批國家重點文物保護單位。1971年為保護盧溝橋減少其運輸量而建立的盧溝新橋完工,但盧溝橋仍然繼續(xù)承擔(dān)交通運輸任務(wù)。1986年盧溝橋歷史文物修復(fù)委員會成立,目的在于恢復(fù)盧溝橋原貌,工程拆除了1949年后鋪設(shè)的柏油和1967年加寬的步道,恢復(fù)了古橋的原貌,同時將機動車的通行移至緊鄰的盧溝新橋與之后修建的京石高速公路。

四 修繕

明代自永樂十年(1412年)到嘉靖三十四年(1555年)共修橋6次。6次均無大工程。

清代自康熙元年(1662年)至光緒年間,共修橋7次,其中5次工程不大,只有兩次工程稍大一些。

公元1908年,清光緒帝死后,殯葬于河北省易縣西陵,須通過此橋。由于橋面窄,只好將橋兩旁石欄臨時拆除,在兩側(cè)添搭木橋,以便順利通過棺槨。事后,又將石欄照原樣恢復(fù)。

歷史上有兩個盧溝橋

最初的建于金朝大定二十九年(1189),到清朝康熙年間毀于洪水。康熙三十七年重建(1698),這才有了盧溝橋。因此,通常所說的盧溝橋有八百余年歷史,是把新舊兩個橋的時間算在一起,我們所看到的是康熙重建的盧溝橋,只有三百余年的歷史。

文革期間的修繕工程

1967年8月,中央“文革領(lǐng)導(dǎo)小組”命北京市革命委員會(市政府)解決盧溝橋交通不暢問題。在這加寬400余米步道、建立59道混凝土挑梁的修繕工程中,由于正值“文革”,原工區(qū)主任和老工程師都在接受工人階級再教育(參加勞動),由一名青年工人任施工隊隊長,施工隊中有一名貧農(nóng)出身的老石工,自己做主大膽地更換望柱91根、欄板9塊。在91根望柱上共雕出石獅164只。比原有91根望柱上的獅子總數(shù)多出5只。使全橋望柱上的獅子總數(shù)達到491只。

新建“盧溝新橋”

1971年,北京市在距盧溝古橋約一公里遠處又新建了“盧溝新橋”。這是一座17孔跨河公路橋,全長54.99米,寬15.5米。1985年又在旁邊建了一座新橋,舊盧溝橋從此成為文物,不再通車。

全面修繕古橋

1986年,北京市政府專門成立了“盧溝橋歷史文物修復(fù)委員會”,全面修繕了古橋。工程籌資355萬元,拆除了1967年加寬的步道和混凝土挑梁,并清除瀝青,中間空出印心,完全恢復(fù)了古橋原貌。

1988年9月3日是一個大晴天,(不明白為什么大晴天有霹雷,求解釋)一個霹雷將盧溝橋北側(cè)東起第68根欄桿望柱擊壞,望柱上的石獅也同時壞損。1997年又對部分被雷電擊壞的石獅和望柱進行了補救。

五 主要景觀

白玉碑

從1908年至1949年,盧溝橋沒有大的修繕工程,僅個別地方添配了欄桿和石獅。新中國成立后,人民政府將盧溝橋的橋面加鋪了柏油,修了橋上的碑亭、石欄及柱獅。1967年,加寬了400余米的步道,建立了59道混凝土挑梁。1986年,發(fā)起保護古橋,恢復(fù)古橋原貌的活動;統(tǒng)籌規(guī)劃,動員各界,組織修繕。工程籌資355萬元。工程中拆除了1967年加寬的步道和混凝土挑梁,加固了原石欄望柱;清除了瀝青,恢復(fù)了橋面;同時修繕了宛平城,復(fù)原了城樓。并全面整修橋券橋墩。還對古橋全部望柱、欄板、地袱、橋面、華表、石碑等實施部分風(fēng)化及防滲漏保護措施。橋面整修時,中間空出印心,完全保留古橋的原狀。1997年6月,對部分被雷擊壞的石獅和望柱進行了修繕補救。為了保護好舊盧溝橋這座聞名中外的古橋,1971年,北京市在距盧溝古橋約一公里遠處又興建了“盧溝新橋”,全長54.99米,寬15.5米。

橋的東頭是宛平縣城,這是一座建于明末拱衛(wèi)京都的拱極城。1937年7月7日在這里爆發(fā)的“盧溝橋事變”,點燃了抗日戰(zhàn)爭的熊熊烈火,城墻上至今還留著累累彈痕。宛平縣城已成為一處具有重大歷史意義的紀(jì)念地。城內(nèi)北側(cè)建有“中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館”。城東側(cè)辟為“抗日戰(zhàn)爭烈士陵園”。城樓上有七七事變紀(jì)念館和中國古橋陳列館。盧溝橋?qū)偃珖攸c文物保護單位。

獅子

盧溝橋的獅子數(shù)不清

民間有盧溝橋的獅子數(shù)不清之謂,各方說法不一,此處據(jù)盧溝橋文物部門數(shù)據(jù)。盧溝橋全長266.5米,寬7.5米,最寬處可達9.3米。有橋墩十座,共11孔,整個橋體都是石結(jié)構(gòu),關(guān)鍵部位均有銀錠鐵榫連接,為華北最長的古代石橋。而最有特色的,則是橋墩的造法。墩下面呈船形,迎水面砌作分水尖,外形像一個尖尖的船頭,其作用則在于抗擊流水的沖擊。橋上的石刻十分精美,橋身的石雕護欄上共有望柱281根,柱高1.4米,柱頭刻蓮座,座下為荷葉墩,柱頂刻有眾多的石獅。望柱上雕有大小不等、形態(tài)各異、數(shù)之不盡的石獅子。民間有句歇后語說:“盧溝橋的石獅子——數(shù)不清”,明代《帝京景物略》也有盧溝橋的石獅子“數(shù)之輒不盡”的記載。許多游人試圖搞清數(shù)目,但數(shù)來數(shù)去,眼花繚亂,最后只有作罷。1962年有關(guān)部門專門派人搞了一次清點,逐個編號登記,清點出大小石獅子共485個,至此,應(yīng)該說是“迷團冰釋”了。孰料,在1979年的復(fù)查中,又發(fā)現(xiàn)了17個,這樣,大小石獅子的總數(shù)應(yīng)為502個,今后是否還會發(fā)現(xiàn),誰也不敢來劃這個句號。

石獅子姿態(tài)各不相同

盧溝橋的石獅子姿態(tài)各不相同。獅子有雌雄之分,雌的戲小獅,雄的弄繡球。有的大獅子身上,雕刻了許多小獅,最小的只有幾厘米長,有的只露半個頭,一張嘴。因此,長期以來有“盧溝橋的獅子數(shù)不清”的說法。據(jù)統(tǒng)計,望柱上有大石獅281個,小石獅211個,橋上石獅共492只,橋東端還有頂著欄桿的石獅,左右各1只。橋兩頭有華表各1對,華表頂部石獸各1對(東邊為一對獅子,西邊為一對大象)。總計石獅496個,兩畔還各有石碑一座:一座碑上記載清康熙二十七年(1698)重修盧溝橋的經(jīng)過。另一座是乾隆所寫金章宗所題“盧溝曉月”四字。碑高4.52米,寬1.27米,厚84厘米,盧溝橋為燕京八景之一。1937年“七七事變”就發(fā)生在此。望柱上當(dāng)年日軍的彈痕猶斑斑可見。1981年建立盧溝橋史料陳列館,1987年在橋北另建一座新公路橋,叫京石公路橋,全長1120米。盧溝古橋只準(zhǔn)許行人步行通過。盧溝橋為全國重點保護文物。

坐落在橋西頭的石碑

明崇禎十三年(1640年)建成此城。城東西長640米,南北長320米,城門分東西兩座,東門為“順治”西門為“永昌”,清代改為“威嚴(yán)”。東西城門建有城樓、甕城和閘樓。原來城四角各有一座角樓。南北城墻正中有馬道并在臺上蓋有樓和兵房。城墻周圍有垛口、望孔,下有射眼,每個垛口都有蓋板,古稱“崇墉百雉,嚴(yán)若雄關(guān)”。

三獅齊吼

1937年7月7日,爆發(fā)了震驚中外的“盧溝橋事變”,從此中國人民開始了全面性的抗戰(zhàn)。

橋東端伏地大石獅

抗戰(zhàn)雕塑園:中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念雕塑園,是由北京市政府投資興建的愛國主義教育基地,是一個集歷史、文化、藝術(shù)和革命傳統(tǒng)教育于一體的觀光勝地。她于1995年7月7日奠基,2000年7月竣工,8月16日正式對社會開放。

抗戰(zhàn)雕塑園位于豐臺區(qū)宛平城與京石高速公路之間的三角地帶,西臨永定水,南望京石路,北倚宛平城,占地二十公頃。園內(nèi)有國家主席江澤民親筆題寫碑名的中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念碑;有以《國歌》為主題反映中國人民八年浴血抗戰(zhàn)歷史的雕塑群區(qū)以及下沉式中心廣場、歷史悠久的宛平城墻等主要景區(qū)。園中還種植了雪松、合歡、珍珠梅等十余種喬灌木和名貴草坪,林草相映成趣。置身于雕塑園中,舉目眺望,紀(jì)念碑巍然高聳,雕塑群凝重悲壯,宛平城墻歲月滄桑,不禁令觀眾浮想聯(lián)翩,萬千感受油然而生。

雕塑群區(qū)由日寇侵凌、奮起救亡、抗日烽火和正義必勝四個部分共計三十八尊銅鑄雕塑。

盧溝橋概況

盧溝橋位于北京市西南15公里豐臺區(qū)永定河上,距廣安門10公里,是北京現(xiàn)存最古老的石造聯(lián)拱橋,始建于金大定29年(1189年),建成于金章宗明昌3年(1192年)。早在700年前,由意大利旅行家馬可·波羅介紹到歐洲而聞名于世,當(dāng)年馬可·波羅就是從這里進入北京的。

橋東西長266.5米,南北寬7.3米,全用白石砌成,有橋拱11個,橋墩10個;橋畔有石碑兩座:一座記載著清康熙三十七年(公元1698年)重修盧溝橋的經(jīng)過;另一座上是清乾隆皇帝親題的“盧溝曉月”四字。“盧溝曉月”是“燕京八景”之一,看曉月要在黎明時分,站在古橋上,憑欄遠眺,西山疊翠,月色嫵媚。橋兩旁有281根漢白玉欄桿;這些大小石獅共501個,分別雕于金、元、明、清四個朝代,游人若有興致,不妨自己去數(shù)數(shù)看。

1937年7月7日,盧溝橋畔響起了第一聲抗日炮聲,民族解放戰(zhàn)爭在此揭開序幕。1987年“中國人民抗日戰(zhàn)爭紀(jì)念館”正式落成。紀(jì)念館臺階上有一座高4米的藝術(shù)雕塑——《獅醒》,象征著中華民族英勇不屈的民族精神。