鐘祥明顯陵即明顯陵。

明世宗嘉靖皇帝的父親恭睿獻皇帝朱祐杬、母親章圣皇太后的合葬墓。在湖北省鐘祥市城北 7.5公里的純德山。明正德十四年(1519年)開始修建,迄于明嘉靖三十八年(1559年)。1988年元月被國務院公布為全國重點文物保護單位,2000年11月30日被聯合國教科文組織批準列入《世界遺產名錄》。2008年4月,明顯陵被國家旅游局批準為AAAA級旅游景區。

基本信息

明顯陵位于湖北鐘祥市城東北7.5公里的純德山,是明世宗嘉靖皇帝的父親恭睿獻皇帝朱祐杬、

母親章圣皇太后的合葬墓。1988年元月被國務院公布為全國重點文物保護單位,2000年11月30日被聯合國教科文組織批準列入《世界遺產名錄》,2008年4月,明顯陵被國家旅游局批準為AAAA級旅游景區。

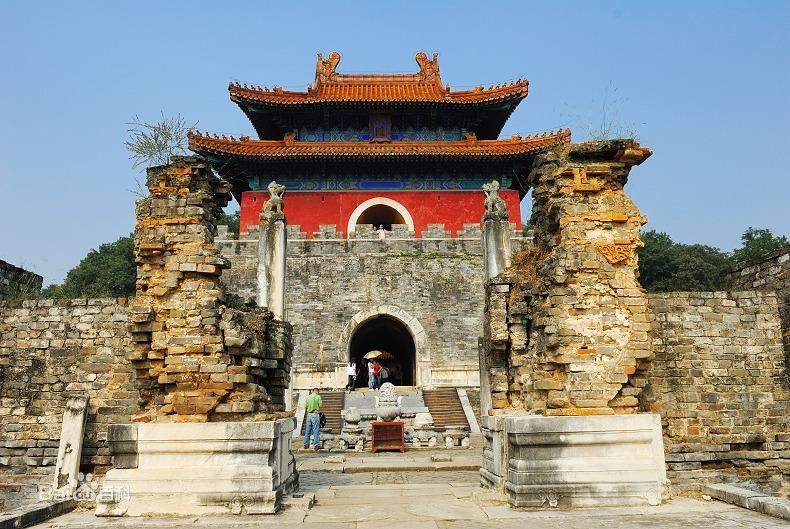

明顯陵,始建于明正德十四年(1519年),迄于明嘉靖三十八年(1559年),歷時四十年建成。明顯陵圍陵面積183.13公頃,整個陵園雙城封建,其外羅城周長3600余米,紅墻黃瓦,金碧輝煌,蜿蜒起伏于山巒疊障之中。由30余處規模宏大的建筑群組成,依山間臺地漸次布列有純德山碑、敕諭碑、外明塘、下馬碑、新紅門、舊紅門、御碑樓、望柱、石像生、欞星門、九曲御河、內明塘、棱恩門、陵寢門、雙柱門、方城、明樓、前后寶城等,疏密有間,錯落有致,尊卑有序,建筑掩映于山環水抱之中,相互映襯,如同“天設地造”,是建筑藝術與環境美學相結合的天才杰作。

明顯陵是明嘉靖初期重大歷史事件“大禮儀”的產物,規劃布局和建筑手法獨特,在明代帝陵規制中具有承上啟下的作用。其陵寢建筑中金瓶形的外羅城、九曲回環的御河、龍鱗神道、瓊花雙龍琉璃影壁和內外明塘等都是明陵中僅見的孤例,尤其是“一陵兩冢”的陵寢結構為歷代帝王陵墓中絕無僅有。由瑤臺相連而成啞鈴狀的兩座隱密的地下玄宮神密莫測,一直為世人稱奇。

明顯陵原始建筑和環境風貌保存完好,建筑規模宏大,陵寢結構獨特,文化內涵豐厚,堪稱中國帝陵的璀璨明珠。

鐘祥市明顯陵管理處主要負責對明顯陵依法實施保護、維修、開發、管理。

自1983年成立管理機構以來,始終堅持把做好明顯陵文物保護事業作為第一要務,按照“保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理”的文物保護工作理念,堅持科學規劃,不斷加大明顯陵環境和文物本體保護力度。2007年6月,明顯陵管理處被國家人事部、國家文物局表彰“全國文物系統先進集體”,2008年4月,被國家旅游局批準為我市首家4A級旅游景區,2009年被湖北省旅游局表彰為“全省十佳示范旅游景區”,2010年被湖北省人民政府表彰為“全省優秀旅游單位”,連續十年被省政府公布為“全省文明單位”。

2000年明顯陵根據文化遺產遴選標準C(I)(Ⅲ)(Ⅵ)被列入《世界遺產目錄》,世界遺產委員會評價:明清皇家陵寢依照風水理論,精心選址,將數量眾多的建筑物巧妙地安置于地下。它是人類改變自然的產物,體現了傳統的建筑和裝飾思想,闡釋了封建中國持續五百余年的世界觀與權力觀。

聯合國專家讓·路易·盧森先生視察顯陵后感到十分驚訝,將顯陵稱之為“神奇的明顯陵”,對至今已歷時四百余年仍保持完好的外邏城感到“簡直不可思議”。同時對顯陵的保護維修工作給予了充分肯定。

遺產描述

陵制規劃

顯陵規劃占地183公頃,其中陵寢部分占地52公頃,在這廣闊的區域內,所有的山體、水系、林木植被都作為陵寢的構成要素來統一布局和安排。陵區后部的自然山丘為祖山,作為陵寢的依托,兩側的山體作為環護,中間臺地安排建筑、九曲河婉蜒其間,前面山丘為屏山,構成前朱雀、后玄武、左青龍、右白虎的風水格局,體現了“陵制與山水相稱”的原則。

形制結構

陵墓的最南端建有敕封純德山碑亭一座,平面呈方形,亭已毀,內供漢白玉石碑一通,通高3.59米,寬1.15米,上書“純德山”三個大字,碑座、碑身、碑文和碑額保存完好。

純德山東側天子崗建有龍首龜蚨碑亭一座,俗稱“山曲碑”亭,記載著陵區的范圍及管理方面的內容。陵寢外圍建有高6米,厚1.6米,長達4730米,平面呈“金瓶”形狀的外羅城。外羅城前端因池塘和東南砂山影響,依山就水建造歇山頂宮門一座,名新紅門,面 闊18.5米,進深8米,有券門三洞。門前有下馬碑兩座,上書“官員人等至此下馬”。新紅門右側依原有天然池塘建有外明塘,外明塘后為三道御橋。過御橋為正紅門,正紅門紅墻黃瓦,歇山頂式,面闊18米,進深7.8米,有券門三洞。進正紅門神道正中毫立著高大的睿功圣德碑亭,平面布局為方形,面闊進深均為18.3米,占地334平 方米,漢白玉臺基,下設石須彌座,上為重檐歇山頂,四邊各開有券門,正中立龍首龜蚨睿功圣德碑。碑亭后63米處設御橋三座。過橋便是陵區最主要的墓飾建筑,迎面為漢白玉望柱,通高12米,下為方形須彌座,柱身為六棱形,二層束腰云盤托著圓柱形有云龍紋浮雕望柱頭。望柱后排列著石像生群、計有獅子、懈貂、臥駱駝、臥象、麒麟、立馬、臥馬各一對;武將二對,文臣、勛臣各一對,造型生動,排列有序。其后為龍鳳門,作為石像生的依托,龍鳳門設計十分精巧,為六柱三門四樓沖天式牌樓,方柱上懸出云版,上覆蓮座,蓮座上各雕有一尊朝天吼、正身立火焰寶珠,石墩,坊身仿木作設額枋、花板、抱框,上額枋設有門簪,方柱前后夾有抱鼓石,影壁墻下設須彌座,上蓋黃色琉璃瓦,整個龍鳳門不僅潔白耀眼而且金碧輝煌。

彎曲的神道從龍鳳門再越御橋便是一條長達290米的神道,該神道一反左右對稱和通直的原則,作彎曲龍行狀,是為龍形神道。接龍形神道是最后三座御橋。九曲河由東北向西南蜿蜒而過,河道為磚石結構,河中根據高差建有九道攔水壩。過九曲河最后一道御橋為內明塘,內明塘為圓形,直徑33米,周邊砌有青石護岸。塘兩邊各設有碑亭一座,分別為“純德山祭告文”碑亭和“瑞文碑”亭。內明塘后,為祾恩門,面闊三間,進深二間,建有月臺,前后三出云龍丹陛,門兩邊有琉璃影壁,影壁正面為綠色琉璃的蟠枝圖案,背面為雙龍騰躍,喻意藏龍護生。祾恩門外東側,建有神廚、神庫、宰牲亭等。西側建有神宮監,禮生樂戶直房等。

宮殿式建筑

祾恩門后,左右為配殿,面闊五問,進深二間,前出廊。再后為棱恩殿,歇山后抱廈宮殿式建筑,面闊五間,進深四間。前出月臺,石雕須彌座臺基,雕欄龍風望柱。祾恩殿后為陵寢門,面闊三間、磚石琉璃結構。陵寢門后為二柱門,現僅存石柱,蹲龍戰鼓,木構無存。二柱門后為石五供,現存供案和部分石雕供器。供案兩側各有碑亭一座,分別為御賜祭文碑亭和御賜謚冊志文碑亭。供案后是方城明樓,方城面闊、進深皆為22.2米,設券門一道,門前有御道踏跺。門后左右設有御道臺階以供上下。方城上建有明樓,面闊、進深均為17米,重檐歇山頂,石須彌座基礎,四道券門。內供“大明睿宗獻皇帝之陵”圣號碑,通高4.69米。方城后左右連接著前后寶城,前寶城呈橢圓形,東西寬112米,南北長125米。寶城內為寶頂,寶頂下為1519年(正德十五年)所建玄宮。寶城與方城之間建有月牙城,內有琉璃影壁一座。前后寶城由瑤臺相連。瑤臺為長方形,面闊11.5米,進深40.5米。

后寶城為圓形,直徑110米。內為寶頂,寶頂下為1539年(嘉靖十八年)所建地下玄宮,玄宮內停放著恭喜獻皇帝和皇后棺停。后寶城與瑤臺之間建有月牙城,內有琉璃影壁一座。兩座寶城上共有向外懸挑的散水螭首16個,設計精巧,為獨特的排水系統。陵區外圍沿祖山、東西砂山、案山建有顯陵衛、東果園、西菜園、更鋪及巡山鋪等。

歷史沿革

顯陵為明睿宗獻皇帝朱祐杬和獻皇后的合葬墓。

朱祐杬是明憲宗朱見深的第四子、明孝宗朱祐樘的異母弟、明武宗朱厚燳的叔父。生于1476年(成化十二年七月初二),生母為朱見深的宸妃邵氏。1487年(成化二十三年七月十一)封為興王,1494年(弘治七年九月十八)就藩湖廣安陸州(今鐘祥市)。1519年(正德十四年六月十七)薨逝,享年44歲。明武宗朱厚燳賜謚為“獻”,在松林山選定吉地,按親王規制墳園,翌年四月初三安葬。1521年(正德十六年三月),明武宗朱厚照無嗣崩殂,根據太祖朱元璋“兄終弟及”的遺訓,襲封為興王不久的朱厚熜被迎往北京入繼大統,是為明世宗。朱厚熜即帝位后,自立統嗣體系,不顧朝臣反對,追尊生父朱祐杬為皇帝。1521年(正德十六年十月)推尊朱祐杬為“興獻帝”;1523年(嘉靖二年) “命興獻帝家廟享祀樂用八佾”;1524年(嘉靖三年三月)又加尊為“獻皇帝”,七月獻皇帝神主奉安于奉先殿東室觀德殿,上尊號“皇考恭穆獻皇帝”,九月改稱孝宗敬皇帝曰“皇伯考”;1526年(嘉靖五年九月)“奉安恭穆獻皇帝神主于世廟;1538年(嘉靖十七年九月)則追尊廟號為“睿宗”;1548年(嘉靖二十七年)恭喜獻皇帝神主供入太廟。

朱祐杬被追尊為皇帝后,原有興獻王墳也相應按帝陵規制升級改建。1523年(嘉靖二年四月),興獻王墳原覆黑瓦換為黃琉璃瓦,并修筑神路橋等。1524年(嘉靖三年三月),王墳正式更名為顯陵。同年八月,顯陵太監楊保邀寵進言“陵殿門墻規模狹小,乞照天壽山諸陵制更造”,被工部尚書趙璜以“陵制當與山水相稱,恐難概同”為由諫止。然而朱厚熜私親推尊,于1527年(嘉靖六年十二月),“命修顯陵如天壽山七陵之制”,修葺寶城、寶頂并重建享殿,增建方城明樓、睿功圣德碑樓、大紅門,并在龍鳳門前的神路兩側建置瞭望柱和12對石像生等,開始大規模的改建。1531年(嘉靖十年二月),又將松林山救封為“純德山”,立碑建亭。1532年(嘉靖十一年十月),改建工程告一段落。1538年(嘉靖十七年十二月),朱厚熜的生母章圣皇太后病逝,朱厚熜親赴北京昌平天壽山,在長陵西南的大峪山下卜定吉壤,準備將顯陵北遷,并下命武定侯郭勛和工部尚書蔣瑤等督工建造新陵,并“欲迎皇考梓宮遷于此”。然而,從1524年(嘉靖三年)以來,顯陵改遷天壽山之議,一直遭到朝臣及章圣皇太后的反對,使朱厚熜夙存顧忌,從大峪山回宮后,又決定奉母后棺槨南下合葬顯陵。翌年正月朱厚熜南巡承天府,由于“啟視顯陵玄宮有水”,他又降諭禮部:“皇考顯陵,昔者建造狹隘,雖嘗增修,猶多未稱。茲朕躬詣陵下,與諸左右大臣周閱山川,更卜吉兆,重建玄宮,以妥皇考皇妣神靈于無窮。”駕臨顯陵展謁后,又“騎登陵山,立表于皇考陵寢之北……命改營焉”。當月,工部左侍郎顧麟等受命督工,按朱厚熜欽定“圖式”興建新的玄宮,并用一座稱為“瑤臺”的高大磚石平臺,將新舊寶城串聯起來,形成了明代帝陵中前所未有的特殊格局。1539年(嘉靖十八年三月),朱厚熜南巡后返京,四月視察大峪山陵寢,并與顯陵風水形勢進行比較后,認定“峪地空凄,豈如純德山完美;決用前議,奉慈駕南袝”。大峪山地宮便空置下來。五月世宗派京山侯崔元護送母后靈柩南袝,七月同朱祐杬合葬在顯陵新玄宮內。1542年(嘉靖二十一年),改荊州左衛為顯陵衛,以正軍李貌才等1200余充之。九月,命修顯陵祾恩殿,遣內宮監太監黃錦,同巡撫湖廣右侍郎陸杰提督工程。此后,顯陵建設繼續進行,1554年(嘉靖三十三年四月),下命改建享殿即祾恩殿“如景陵制”。以工部右侍郎盧勛兼都察院右薟都御史提督工程。1556年(嘉靖三十五年七月),詔修顯陵二紅門左角門、便路及御橋、墻等。擴建工程直到1559年(嘉靖三十八年九月)才最后完竣。1566年(嘉靖四十五年九月),又遣工部左侍郎張守直重修祾恩殿,顯陵的建造才告一段落。

明末,顯陵遭到破壞,據談遷《國榷》記載1642年(祟禎十五年十二月)“李自成至承天。……攻顯陵,焚享殿”,地面建筑木構部分毀壞。

清代,顯陵在地方官員的干預下,得到了一定的保護。顯陵現存一通咸豐年間的石碑記載著地方官員要求鄉里保護顯陵的告示。

建筑特點

陵園外羅城依山勢而建,蜿蜒起伏,周長3438米,縱深1656米,陵門兩座,新、舊 2門均以磚石砌筑,為面闊三間的無梁殿,單檐琉璃歇山頂。檐下飾有以琉璃嵌砌的假柱和作一整二破旋子彩畫的闌額。門前左右各立下馬碑 1通,碑上刻字為嚴嵩手筆。門內石板鋪成的神道,直抵內城。中部立欞星門,六柱三門,方形石柱,柱腳以抱鼓石支撐,柱頂各置獨角神獸一只,明間及次間額枋之上,均飾云頭及火焰寶珠。欞星門前神道兩側,列立獅子、獬豸、駱駝、臥象、麒麟、立馬、臥馬等石獸8對和文臣、武將各2軀,全用整塊漢白玉雕琢而成。

內城正門為祾恩門,面闊三間;其后為祾恩殿,面闊五間,均僅存殿基。祾恩門兩側,尚存琉璃瓊花、雙龍壁。

塋城分前后兩圈城墻,中以瑤臺相接,平面形狀如啞鈴,城墻周設堞垛,和以漢白玉雕成的蟠首散水。前城直徑112~125米,墻高5米,城內圓形土冢之下,是正德十四年為興獻王朱佑杬營建的墓室;后城直徑 103米,墻高5.5米,城內圓丘之下的玄宮,是嘉靖十八年(1539)新建的,建成后將被追謚為恭睿獻皇帝的朱佑杬重新裝殮后遷厝于內,與其妻章圣皇太后合葬。塋城前砌方形城臺,下設券頂甬道,上建明樓。明樓平面呈正方形,邊長 9.2米,樓內置“恭睿獻皇帝之陵”碑,兩側列立正德年間為興獻王制作的壙志。城臺之前,設石雕五供臺和望柱一對,柱頂各立獬豸一只。其左右分立御制碑文和《興獻尊謚文》碑。

陵園內各建筑物的基礎,大部分采用須彌座式的石雕臺基,上刻簡練精美的紋飾。門券石多以漢白玉刻龍紋貼面。祾恩殿前的云龍丹陛、散水蟠首及回廊欄桿等構件的雕刻技法尤為精湛,是明代石刻藝術的典型作品

八大景點

瑤臺與雙塋城

在明代帝陵中,前后兩個寶城的建置可謂絕無僅有。顯陵前后兩個寶城的形成與其主人身份的變化緊密相關。前寶城建于正德十五年(1520年),是朱祐杬死后按藩王規制建興獻王墳時建造的。

朱厚熜登基后,追封其父為“興獻帝”,嘉靖十七年(1538年),其母病故,圍繞是遷葬北京還是合葬顯陵,嘉靖帝派人調查并打開了顯陵地宮,發現地宮出水。嘉靖十八年(1539年),世宗親臨鐘祥,并親自策馬登上寶城,在顯陵后部立表,選定新址,出示新的地宮寶城圖紙,按圖修建,將其父母合葬于新寢,兩寶城之間用很長的平臺連接起來稱為“瑤臺”。所以在明代陵寢中,獨顯陵有兩個寶城,中間有一瑤臺的特殊格局,且每個寶城都建有一套月牙城、啞巴院和琉璃影壁,并有獨立的排水系統,這是顯陵的獨特之處。

碑亭眾多碑亭眾多可謂顯陵的第二個特點,同時也增加了顯陵旅游的特色。明代帝陵中的皇陵和孝陵原本都只建有一座碑亭,即皇陵的重建皇陵碑亭、孝陵的神功圣德碑樓。直到嘉靖帝即位,分別封皇陵、孝陵、祖陵的所在地為“翔圣山”、“神烈山”和“基運山”并加建碑亭(祖陵另建祭告碑亭)之后,三陵才各有兩座碑亭。位于北京天壽山的長陵原只建有神功圣德碑樓,內立神功圣德碑即圣德碑。嘉靖二十一年(1542年),朱厚熜在長陵陵門內左側增建碑亭一座,并在獻陵、景陵、裕陵、茂陵、泰陵、康陵前添建功德碑及碑亭,只是有碑無字。此后,天壽山各陵皆遵從其制。而顯陵的碑亭數量遠遠多于上述各陵。從敕封純德山碑算起,已經發現或有文獻記載的還有“山曲碑”、睿功圣德碑、紀瑞文碑、純德山祭告碑、加上尊謚記文碑、御賜祭文碑和御賜謚冊志文碑、明樓碑等九通之多,除建于棱恩殿內的加上尊謚記文碑外,率皆建有碑亭(樓),遠非明代其它各帝陵可比。

雙龍琉璃影壁

棱恩門兩側精美的琉璃影壁,為明代各帝陵所無。從現存墻體看,為琉璃仿木形式,上部為瓦檐,檐下是琉璃仿木構件,下部為須彌座,花心正面為瓊花圖案,背面為雙龍圖案,其做工非常精美。

外羅城和內羅城

作為獨立的陵區,顯陵在陵區周圍建有高墻,與陵宮區圍墻相對,分別稱為外羅城和內羅城。顯陵的增筑系仿天壽山七陵之制,而此七陵只有陵宮區圍墻,每座陵寢并無單獨的外羅城,只是在天壽山陵區周圍建有防衛森嚴的城墻。顯陵之后,世宗在為自己修建永陵的時候,在陵宮區圍墻之外,加建了外羅城一道,并為后世的定陵所仿效,形成了獨特的帝陵制度。因此,可以說顯陵的外羅城是永陵、定陵外羅城的先聲。

九曲御河御溝,以其形式明確結合風水意向的“彎曲有形”,被當地稱為“九曲河”,是顯陵陵區的主要排水設施。

雖然明代各陵都非常重視陵區的排水、泄洪,開挖或利用天然河流形成御溝,然而顯陵御溝以其排水體系之完善、體現風水理論之完美,與前七陵形成顯著的區別,成為顯陵文物特色和旅游資源中的重要內容。

內、外明塘

在顯陵的規劃布局中,可能與睿宗和世宗篤信道教有關,按風水意向設計了內、外明塘。“明塘”取“明堂”諧音,明堂是風水理論中的重要概念,原意為陵區內部開闊的空地,靠近核心——“穴”的,為內明堂,不宜太寬闊,可“藏風聚氣”;靠近外圍的,為外明堂,要寬闊而忌狹窄,以為長久發展之計。內明堂的位置在棱恩門前,在較為開闊的廣場中凡設置一池塘,《興都志》與《承天大志》記載均稱作“內明塘”。在中軸線上舊紅門以南,還有一外外明塘。內、外明塘的建置為天壽山各陵所無,同時也是已知明代陵寢中的孤例。

龍形神道

顯陵是明代帝陵中唯一整體保留神路龍鱗具體做法的陵寢。中間鋪筑石板,謂之“龍脊”,兩側以鵝卵石填充,謂之“龍鱗”,外邊再以牙子石收束,總稱為“龍鱗道”。這種做法既能滿足陵寢建筑的功能需求,又經濟可行,充分顯示了古人的智慧,同時也為明代其它陵被神路的復原提供了實物依據。

新紅門和舊紅門

新紅門為外羅城的門戶,是顯陵陵區入口的標志,也是顯陵由王墓擴建為帝陵的重要標志之一。與之相對應是舊紅門,舊紅門是顯陵為王墓時的門戶。最為獨特的是,新舊兩重紅門不在一條中軸線上,這在中國古代傳統建筑中是很少見的,但同時它也成為中國明代“陵制當與山水相稱”的陵寢建筑文化的成功范例。