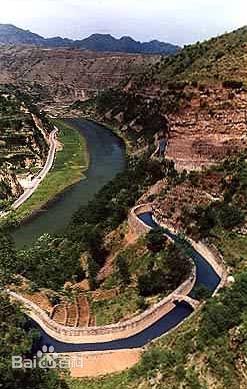

紅旗渠是20世紀60年代,林縣(林州原名)人民在極其艱難的條件下,從太行山腰修建的引漳入林工程。如把這些土石壘筑成高2米,寬3米的墻,可縱貫祖國南北,可以把廣州與哈爾濱連接起來。是全國重點文物保護單位,被人稱之為“人工天河”。

簡介

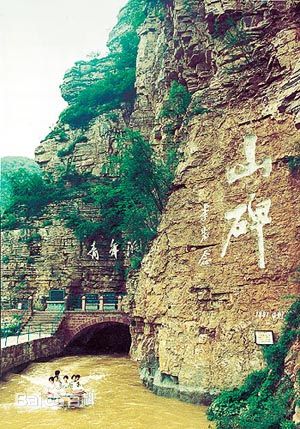

紅旗渠是20世紀60年代,為解決居民用水問題,林縣人民在極其艱難的條件下,從太行山腰修建的引漳入林工程。是全國重點文物保護單位,被世人稱之為“人工天河”。由分水苑風景區乘車上行30公里,可到達青年洞風景區 此處就是豫、冀、晉三省交界處,有“雞鳴一聲聞三省”之說的牛嶺山村。這里山高水險,紅旗渠懸掛在巍峨雄峙的太行山懸崖絕壁之上,八米寬的紅旗渠從山中穿過,各種文物點綴其中,天下一絕“一線天”有勝黃山,峨嵋之譽;情景交融“陽鳳垴”可環視四周,觸景生情,情趣滿懷;膽顫心驚“鐵索橋”,可凌空倚云,飄若天仙;攀崖懸壁“凌空棧道”,可體現艱苦創業的雄心壯志;輕松瀟灑“滑行道”可與上山的艱難形成極大的反差。到此一游,既可觀賞太行“雄、險、奇、秀”之美景,又可通過紅旗渠等艱苦創業的實物使人們進一步領略“人民,只有人民才是創造世界歷史的動力”的真諦,是“艱苦奮斗,自力更生”的真實寫照,是對青少年進行愛國主義教育的基地。

文化意義

20世紀60年代,在極其惡劣的自然環境和物質極端匱乏的條件下,河南林州(原林縣)人民憑著“重新安排山河”的英雄氣概和大無畏的犧牲精神,在太行山的懸崖峭壁上逢山鑿洞,遇溝架橋,苦戰十個春秋建成了“生命之渠”紅旗渠,渠線縱橫1500多公里,被譽為“人工天河”。

1970年代,周恩來總理曾自豪地告訴國際友人:“新中國有兩大奇跡,一個是南京長江大橋,一個是林縣紅旗渠。”

1995年4月14日 ,中共中央政治局常委、書記處書記胡錦濤,參觀紅旗渠青年洞,高度評價了林州人民自力更生,艱苦創業的紅旗渠精神,并講到“紅旗渠精神在改革開放的年代,仍需要大力弘揚”。

1996年6月1日,江澤民總書記對紅旗渠進行視察后語重心長地說:“林縣人民了不起,紅旗渠是自力更生,艱苦創業的典范,不僅給后人留下了可以澆灌幾十萬畝田園的水利工程,更重要的是留下了寶貴的紅旗渠的精神。這不僅是林州的,河南的精神財富,也是我們國家,民族的精神財富。”并親筆題詞:“發揚自力更生,艱苦創業的紅旗渠精神。”

紅旗渠已成為民族精神的一個組成部分,如今的紅旗渠人仍然發揚“自力更生,艱苦創業“的精神,建立了紅旗渠影視網,繼續宣傳紅旗渠文化,希望能將這個文化發揚光大;”團結協作,無私奉獻”仍舊在當代紅旗渠人心中廣為流傳,并且激勵了一代又一代人。

概述

紅旗渠是一個人工修建的灌渠名稱,(英文名Red Flag Canal)位于河南省安陽市林縣,林縣處于河南、山西、河北三省交界處,歷史上嚴重干旱缺水。為了改變因缺水造成的窮困,林縣人民從1960年2月開始修建紅旗渠(原稱“引漳入林”工程),竣工于1969年7月。據計算,如把這些土石壘筑成高2米,寬3米的墻,可縱貫祖國南北,繞行北京,把廣州與哈爾濱連接起來。林縣是個土薄石厚、水源奇缺的貧困山區。“水缺貴如油,十年九不收,豪門逼租債,窮人日夜愁”是舊林縣的真實寫照。

新中國成立后,在中國共產黨的領導下,全縣人民發揚“自力更生,艱苦奮斗”精神,以“重新安排林縣河山”的決心,從1957年起,先后建成英雄渠、淇河渠和南谷洞水庫弓上水庫等水利工程。但由于水源有限,仍不能解決大面積灌溉問題。

“引漳入林”是林縣人民多年的愿望。經過豫晉兩省協商同意,后經國家計委委托水利電力部批準,在省、地各級領導和山西省平順縣干部群眾的支持下,在各級水利部門及工程技術人員的幫助下,縣委、縣人委組織數萬民工,發揚林州人民“一不怕苦,二不怕累”的精神,從1960年2月開始動工,經過十年奮戰,先后于1965年4月5日總干渠通水;1966年4月三條干渠同時竣工;1969年7月完成干、支、斗渠配套建設。至此,以紅旗渠為主體的灌溉體系基本形成。灌區有效灌溉面積達到54萬畝。

紅旗渠以濁漳河為源。渠首位于山西省平順縣石城鎮侯壁斷下。總干渠長70.6公里,渠底寬8米,渠墻高4.3米,縱坡為1/8000,設計最大流量23立方米每秒,全部開鑿在峰巒迭嶂的太行山腰,工程艱險。

水渠構成

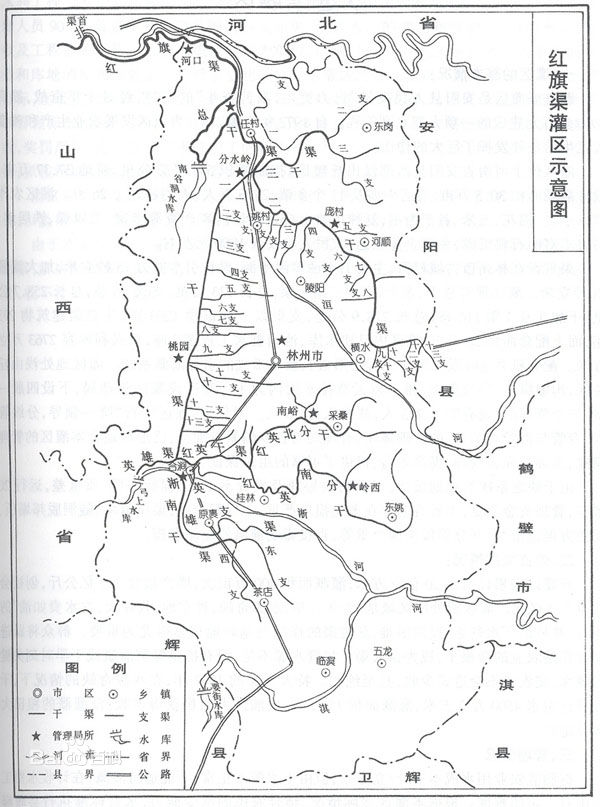

紅旗渠總干渠從分水嶺分為三條干渠,第一干渠向西南,經姚村鎮、城郊鄉到合澗鎮與英雄渠匯合,長39.7公里,渠底寬6.5米,渠墻高3.5米,縱坡1/5000,設計加大流量14秒立方米,灌溉面積35.2萬畝;第二干渠向東南,經姚村鎮、河順鎮到橫水鎮馬店村,全長47.6公里,渠底寬3.5米,渠墻高2.5米,縱坡1/2000,設計加大流量7.7秒立方米。灌溉面積11.6萬畝;第三干渠向東到東崗鄉東蘆寨村,全長10.9公里,渠底寬2.5 米,渠墻高2.2米,縱坡1/3000,設計加大流量3.3秒立方米,灌溉面積4.6萬畝。

紅旗渠灌區共有干渠、分干渠10條,總長304.1公里;支渠51條,總長524.1公里;斗渠290條,總長697.3公里;農渠4281條,總長2488公里;沿渠興建小型一、二類水庫48座,塘堰346座,共有興利庫容2381萬立方米,各種建筑物12408座,其中鑿通隧洞211個,總長 53.7公里,架渡槽151個,總長12.5公里,還建了水電站和提水站。已成為“引、蓄、提、灌、排、電、景”成龍配套的大型體系。

紅旗渠工程總投工5611萬個,共完成土石砌方2225萬立方米。總投資12504萬元,其中國家投資4625萬元,占37%,社隊投資7878萬元,占63%。

紅旗渠的建成,徹底改善了林縣人民靠天等雨的惡劣生存環境,解決了56.7萬人和37萬頭家畜吃水問題,54萬畝耕地得到灌溉,糧食畝產由紅旗渠未修建初期的100公斤增加到1991年的476.3公斤。被林州人民稱為“生命渠”、“幸福渠”。

修建背景

紅旗渠工程于1960年2月動工,至1969年7月支渠配套工程全面完成,歷時十年余。它以濁漳河為源,在山西省境內的平順縣石城鎮侯壁斷下設壩截流,將漳河水引入林縣(今林州)。在極其艱難的施工條件下,林縣人民靠自力更生,艱苦創業的精神,克服重重困難,奮戰于太行山懸崖絕壁之上,險灘峽谷之中,逢山鑿洞,遇溝架橋,削平了1250座山頭,架設151座渡槽,開鑿211個隧洞,修建各種建筑物12408座,挖砌土石達2225萬立方米。如把這些土石壘筑成高2米,寬3米的墻,可縱貫祖國南北,把廣州與哈爾濱連接起來。

1990年后,紅旗渠水源減少工程老化極為嚴重。

1月10日至13日,水利部副部長嚴克強到冀、豫、晉三省沿濁漳河察看水利工程及水源利用情況,對紅旗渠水源減少及工程老化極為關注。

在北京參加全國人大七屆五次會議的河南省代表團,在代表王寶蓮(女、林縣籍,林縣第一個全國人大代表),安陽市人大常委會副主任洪文廣積極倡導下,32位代表聯名提出紅旗渠急需更新改造,要求國家給予扶持的議案,引起水利部的重視。

河南省計經委農業處處長、以工代賑辦公室主任邵致玉、安陽市計經委農業科科長王學武、市水利局副局長呂化學、計劃科科長邢學讓、林縣紅旗渠灌區管理局局長王宏民一行赴京,到國家計委匯報紅旗渠老化狀況,要求把紅旗渠更新改造項目列入國家計劃。

紅旗渠灌區管理局對紅旗渠一干渠向化肥廠、火電廠工業供水工程動工復修。

紅英南分干渠第一期翻砌鋪底技改工程動工。該工程從小店鄉油村起,到采桑鄉大石嶺止,全長18公里。

紅旗渠總干渠青年洞上游蠶溝渠段被炸,紅旗渠灌區管理局及時組織復修。

河南省計委下文批復,同意紅旗渠進行技術改造,國家給予一定扶持。整個工程工期5年,總投資7224萬元,干渠以上列為國家計劃投資2999萬元,其中國家補助1000萬元,省補800萬元,市縣自籌1199萬元,干渠以下列為地方自籌4225萬元。

紅旗渠總干渠盤陽段兩處渠墻同時破炸,炸毀長度33米,60米嚴重裂縫,盤陽村遭到渠水襲擊,損失慘重。中共林縣縣委、縣人大常委會、縣政府、縣政協及縣人民武裝部領導趕赴現場,分頭做群眾工作,組織救災。紅旗渠灌區管理局及時組織搶險,晝夜不停,冒雨奮戰,恢復通水。此事件為建國以來罕見的爆炸破壞水利工程案件,在沿漳河三省(山西、河南、河北)三縣(平順、林縣、涉縣)反映特別強烈。事件震動全國。

重點建筑

紅旗渠源與渠首攔河壩

紅旗渠源及渠首攔河壩位于山西省平順縣侯壁水電站下約600米處,由攔河溢流壩、引水隧洞、引水渠、進水閘、泄洪沖沙閘聯合組成渠道引水樞紐。為無調節河道自流引水。1960年2月10日動工,同年5月1日竣工。溢流壩橫跨河床長95米,最大壩高3.5米,底寬13.46米,頂寬2米,為安全嵌入基巖下0.3-0.4米,水泥漿砌石英巖石重力壩結構。砌石1804立方米,用工1.28萬個,投資2.5萬元。任村公社修建。渠源引水隧洞上口位于溢流壩以上18米處的濁漳河右岸,長105米,洞后經55米的明渠至進水閘。進水閘共3孔,單孔寬2米,設計流量25立方米/秒。沖沙閘在進水閘上游左側共2孔,單孔寬2米,該閘底低于進水閘底1米,閘上游作成約1/20的陡坡導沙廊道,同時在進水閘前設立與渠道水流方向呈30度夾角的直墻導沙檻,防沙入渠,退水沖沙流入濁漳河。當河水小于25立方米/秒時,可將河水全部引入總干渠。發洪水時除渠引水外,其余分別由溢流壩和沖沙閘泄入壩下游。

青年洞

青年洞位于紅旗渠總干渠任村盧家拐村西牛嶺山村下方,是總干渠最長的隧洞。從地勢險惡,石質堅硬的太行山腰穿過。原洞長616米,券砌洞臉后長度為623米,高5米,寬6.2米,縱坡為1/1500,設計流水量23立方米/秒,挖砌石方19800立方米,投工13萬個,用款20.3萬元。

1960年2月由橫水公社320名青年先行施工。是年11月因自然災害和國家經濟困難,總干渠暫時停工時,為早日將濁漳河水引入林縣,建渠干部群眾堅持“寧愿苦戰,不愿苦熬”,改由各公社挑選300名青年組成突擊隊,繼續施工。當時干部民工口糧很低,為了填飽肚子,上山挖野菜,下漳河撈河草充饑,很多人得了浮腫病,仍堅持戰斗在工地,以愚公移山精神,終日挖山不止。

堅硬的石英巖一錘打下去一個白點,十數根鋼釬打不成一個炮眼,青年們面對這樣艱難困境,創造了連環炮、瓦缸窯炮、三角炮、抬炮、立炮等新的爆破技術,使日進度由起初的0.3米提高到2米多。經過一年零五個月的奮戰,1961年7月15日鑿通隧洞。為表彰青年們艱苦奮斗的業績,將此洞命名為“青年洞”。1973年全國人大常委會副委員長郭沫若親筆題寫了洞名。

空心壩

空心壩位于總干渠任村白家莊村西露水河支流段——濁河上。壩長166米,底寬20.3米。頂寬7米,高6米,壩基埋深1-2米。壩體呈弓形,以增強對上游河水抗壓能力。壩腹設雙孔涵洞,單孔寬3米,高4.5米,洞底縱坡1/1818,總過水能力23立方米/秒。壩下設消力池,再下為干砌大塊片石護灘,壩南北兩頭各設有高4.4米的導水墻,使洪水聚向河中導入壩外,行洪能力可通過百年一遇洪水1500立方米/秒,1975年8月通過860立方米/秒的洪峰,大壩安然無恙。

該工程是工程技術人員深入現場設計,正確解決渠水與河水交叉的典范。1960年2月動工,中間停工兩次,分三個階段施工,1964年4月5日竣工,共完成挖方5624立方米,砌石方16296立方米,投工13萬個,用款22萬元,由姚村、東姚公社修建。

南谷洞渡槽

南谷洞渡槽位于南谷洞水庫下游700米處,橫跨露水河,長130米,寬11.42米,高11.4米,另加基礎2-3米,單跨9米,石砌拱形結構,拱券厚0.5米,共10孔,故又稱“十孔渡槽”。

渡槽擋水墻高4.3米,底寬6.2米,槽底縱坡1/3600,設計過水流量23立方米/秒,橋下排泄露水河272平方公里流域面積的洪水。為提高抗洪能力,1977年對主河道各橋墩分水尖進行了加固處理,1982年8月1日7時40分,安全地通過了南谷洞水庫修建以來的最大泄洪量1650立方米/秒。

南谷洞渡槽始建于1960年2月15日,1961年8月15日竣工,由茶店、河順兩公社修建,共挖石方5264立方米,砌石9318立方米,用工5.6萬個,用款14萬元。

總干渠分水閘

總干渠分水閘位于分水嶺新(鄉)河(口)公路右側,一、二干渠分水閘設于總干渠終點,長6.5米,高12米,寬13.5米。閘底高程454.44米,低于渠首進水閘底10.31米。閘房內安裝啟閉力15噸的啟閉機3臺,閘房上懸空高擎郭沫若手書“紅旗渠”三個大字。一干為雙孔,二干為單孔,孔寬均為2.5米。一千渠沿林慮山東側向南至紅英匯流,長39.7公里,設計流量14立方米/秒,灌溉面積35.2萬畝;二干渠沿林縣盆地東北邊山腰蜿蜒東去,到馬占村東止,長47.6公里,設計流量7.7立方米/秒。灌溉面積11.62萬畝。分水閘為河順公社1965年3月修建。

分水閘以上是長102米、高10米的防洪矩形明渠,再上是長346米的分水嶺雙孔隧洞,單孔寬4米,高4.5米。1973年建成的紅旗渠紀念亭橫跨在隧洞與分水閘之間的明渠上,為古今結合式建筑,三開間四周14柱,琉璃綠瓦挑檐,古色生輝。“紅旗渠紀念亭”匾牌,為中國佛教協會主席、當代書法家趙樸初手跡。

三干渠分水閘位于一、二干渠分水閘上游560米處的總干渠左側,由此向東北穿過3898米的曙光洞到東盧寨村東止,長10.9公里,設計流量3.3立方米/秒,灌溉面積4.6萬畝。

桃園渡橋

桃園渡橋位于紅旗渠第一干渠桃園村附近,橫跨桃園河,故稱桃園渡橋。長100米,寬6米,最高處24米,共7孔,每孔跨8米,拱券厚0.5米。渡槽兩側槽墻高2.7米,底寬2米,頂寬1米。縱坡為1/1700,設計流量6.8立方米/秒。槽頂部為現澆鋼筋混凝土橋板,路面寬4.6米,渡槽上連涵洞長100米,下接涵洞長170米,槽下排洪水,槽中通渠水,槽上鋼筋混凝土蓋板通汽車,合理地解決了渠水與洪水交叉和通水通車的矛盾,充分發揮了通水、通車的雙重效益。1965年9月25日動工,1966年4月1日竣工,工期186天,由采桑公社南景色、南采桑、下川三個大隊修建,共挖土石方5400立方米,砌石5600立方米,投工6萬個。用款5.4萬元。

紅英匯流

位于合澗鎮西,是紅旗渠第一干渠與英雄渠匯合的地方。英雄渠建于1958年,起自嘴上村西到紅英匯流處長11.4公里,設計流量8立方米/秒。1966年4月一干渠竣工通水,紅英匯流至油村改稱紅英干渠,灌溉合洞、原康、東姚等7個鄉鎮16萬畝耕地。

紅英匯流南邊是紅英匯流一號電站,水頭38米,裝機2臺,共2500千瓦。右上邊是使用英雄渠水發電的紅英匯流二號電站,水頭18米。紅英匯流工程為合澗公社1966年4月修建。

奪豐渡槽

奪豐渡槽位于河順鎮東皇墓村東北,總長413米,寬4米,最高14米,單孔跨5米,共50孔,中間越一小丘,分為上下兩段,上段17孔,長172米;下段33孔,長241米。渡槽過水斷面高1.8米,寬1.7米,縱坡1/900,設計流量2.7立方米/秒。

1965年遇到大旱,激發了群眾大辦水利的積極性,河順公社組織14個大隊,每日出動勞力3100名,牲畜750頭,大小車輛600多輛,畜馱車推,從2.5公里以外楊伯山屯村運來好料石。沒有木料、工具,隊隊戶戶籌集,沒有吊車豎起游桿當吊車用,大干加巧干,工效一日比一日快。1965年12月1日動工,次年4月5日竣工,僅用125天,共完成挖土石方0.5萬立方米,砌券石1.02萬立方米,投工21.5萬個,用款12萬元,渡槽整個工程都用“寸三道”(一市寸寬鍛三道紋)“五面凈”的大青石砌筑而成,既堅固又壯觀,是一宏偉的工藝品。

曙光洞

曙光洞是紅旗渠第三干渠穿過盧寨嶺的隧洞,起于下燕科村南到東盧寨村東止,全長3898米,寬2米,高2米,縱坡1/1000,設計流量3.1立方米/秒,是通往東崗鄉和河順鎮北部的咽喉,是紅旗渠最長的隧洞。為便利施工,挖鑿有34個豎井,其中20米以上的豎井有23個,最深的18號豎井,深61.7米。利用豎井建提灌站5個,發展灌溉面積4500余畝,其中18號豎井建有曙光揚水站,提程62米,澆地2000余畝。

該隧洞工程是東崗公社21個大隊1300多名社員,1964年11月17日動工,經過一年零四個月,到1966年4月5日鑿通。共挖鑿山石3.08萬立方米,砌料石0.9萬立方米,投工25萬多個。

曙光渡槽

曙光渡槽位于東崗村東部4公里的丁冶嶺上,是三干渠第三支渠的重要建筑物,也是紅旗渠灌區配套建設中,群眾自己設計,自己施工,自力更生修建的較大建筑物。該渡槽全長550米,最高16米,底寬5.4米,頂寬3.5米,共20孔,中3孔,跨徑10米,其余孔跨為8.5米,石拱結構。過水斷面底寬1.1米,高1米,設計流量1立方米/秒。由東崗公社和安陽縣都里村修建,參加施工人數最多時達6000余人。1969年4月2日動工,6月25日建成。共完成挖土石0.69萬立方米,砌石1.7萬立方米,投工36萬個,投資38萬元,其中社隊自籌資金占92.6%。

渠系布置

紅旗渠總干渠

總干渠從山西省平順縣石城鎮侯壁斷下設壩引水,沿濁漳河右岸,經山西省石城鎮和王家莊鄉的崔家莊、石城、青草洼、老神郊、克昌、豆口、東莊、葦水、白楊坡、王家莊、馬塔等村,到牛嶺北坪溝的南平村入林縣境;由三省交界牛嶺山村河口穿越青年洞到盧家拐村,經木家莊、盤陽等村蜿蜒向南,沿露水河左岸,過趙所、陽耳莊、棘針嶺、杓鋪、石貫、石界等村,在白家莊村西以空心壩穿越濁河,過南谷洞十孔渡槽橫跨露水河,轉向右岸北行,經尖莊村到回山角折向東南,經西坡、南豐、桑耳莊、清沙等村至分水嶺,全長70.6公里。下分為一、二、三干渠。總干渠多為矩形砌石斷面,渠底縱坡1/8000,渠底寬8米。部分絕壁處和渡槽為1/3620,渠底寬6.2米。渠墻高4.3米。設計正常流量20立方米/秒(水深3.6米)。加大流量23立方米/秒(水深4米)。建成后實際最大過水量18.3立方米/秒。原有隧洞41個,總長3913米,后因工程改造,隧洞實為39個,總長3701米,渡槽16個,總長621米,建防洪橋、路橋114座,泄洪閘、節制閘19座,涵洞89座。主要建筑物有渠首引水樞紐工程、河口、青年洞、空心壩、南谷洞渡槽、分水嶺分水閘等。

紅旗渠第一干渠

第一干渠自分水嶺沿林慮山東側向南,經水河、黑龍廟、田家溝、黃華、桃園、北小莊、溫家掌等村到合澗鎮西與英雄渠匯流,全長39.7公里。

渠底縱坡:分水嶺至水河為1/4000,以下為1/5000。渠首段底寬5米,渠深3.5米,設計加大流量14立方米/秒。黃華以下底寬6米,渠深2.7米,設計加大流量10.3立方米/秒。桃園渡槽以下渠底寬4.7米,渠深2.6米,設計加大流量6.8立方米/秒。

有泄洪閘5座;渡槽21座,總長1020米,涵洞9l座,隧洞2個,防洪、路橋105座,主要建筑物有黃華渡槽和桃園渡橋。

在一千渠27+186處桃園村分出桃園分干渠,下設13條支渠紅英匯流以下為紅英干渠,灌溉姚村、城關、城郊、合澗、原康、小店、東姚、采桑、橫水9個鄉(鎮)35.2萬畝耕地。

紅旗渠第二干渠

第二干渠自分水嶺起,沿姚村鎮東北部貓兒嶺,經申家崗、焦家屯、馬家山、龐村、皇墓、楊伯山屯、張家井、喬家屯等村,至馬店村東,全長47.6公里。下有支渠達安陽縣馬家鄉。有大小閘門138個;渡槽18座,總長1178米;隧洞22個,總長2283米;防洪、路橋26座。渠底縱坡:分水嶺至電站為1/1500,以下至奪豐渡槽東泄洪閘為/1000,再下為/3000。渠首段渠底寬3.5米,渠墻高2.5米,分水嶺電站至龍山溝渠底寬3.5米,深2.2米,以上設計加大流量7.7立方米/秒。龍山溝至龐村渠底寬2.8米,渠深2.1米,設計加大流量5.5立方米/秒。龐村至奪豐渡槽及以下渠底寬分別為2.4米和1.7米,設計加大流量3.6—2.3立方米/秒。共設支渠13條,灌溉面積11.62萬畝,其中任村鎮450畝,姚村鎮2871.2畝,河順鎮43185畝,橫水鎮43833畝。同時還為安陽縣磊口、馬家兩鄉送水。利用二干渠自然落差,在墳頭村東紅旗渠灌區管理局建電站兩處,總裝機5臺,共4160千瓦。姚村鎮在臥虎寨利用汛期泄洪建電站4處。

紅旗渠第三干渠

第三干渠從總干渠尾(分水嶺)上游560米處的右側分出,伸向東北,經仙巖村到下燕科村南穿越盧寨嶺3898米長的曙光洞后,到東盧寨村東,全長10.9公里。有各種建筑物65座,主要建筑物有曙光洞和仙巖渡槽。渠底縱坡明渠為1/3000,隧洞為1/1000,設計加大流量3.3立方米/秒。第一支渠沿紅嶺山到古城村,灌溉任村鎮東北部地區的耕地;二支渠沿東崗盆地北邊到硯花水村;三支渠由崖峰山北側經大井村到教場村南,穿珠砂砣隧洞到河順鎮北部的付家溝村。共灌溉面積4.6萬畝,其中任村鎮5170畝,東崗鄉33332畝,河順鎮7430畝。

桃園分干渠

該渠首位于城郊鄉桃園村東,故稱桃園分干,朝向縣城龍頭山文峰塔東去,在龍頭山村西折向東北,于曲山村東穿過21.20米長的響嶺隧洞,至橫水鎮石家壑村南的古墓荒,全長14.3公里。下設劉家莊、曲山和西趙、小廟洼4條:吏渠,灌溉城郊鄉和城關、姚村、橫水等4個鄉(鎮)5.04萬畝耕地。渠首至劉家莊分設跌水28處,曾開發修建小水電站25處,總利用水頭133.64米,總裝機27臺,1165千瓦。該分干共挖土石方4.48萬立方米,砌石3.43萬立方米,總投工40.6萬個。

英雄干渠

英雄干渠始建于1956年春,后因資金缺乏暫停。1957年12月12日再次動工,1958年5月30日竣工。由合澗、原康、小店、小屯、城關、大屯、秦家坡、南采桑、南峪九個鄉投工籌資興建。渠首位于山西、河南兩省交界處的蘇家坪,沿淅河左岸下行,穿過弓上水庫二級輸水洞,經河西、茶飯莊、大安,到上莊村西穿過英雄洞,至合澗大橋北全長13.8公里。渠底縱坡1/1000,渠底寬3.2米,渠深2.1米,過水能力8立方米/秒。1960年弓上水庫建成后,庫內一段渠長3公里淹沒廢棄,改由弓上水庫供水。共挖土石79.77萬立方米,砌石8.47萬立方米,投工106.1萬個,上級投資50余萬元。下設5條支渠:第一支渠由英雄洞出口處沿林慮山向北到黃華河北岸,長19.5公里,后因水源、地質和紅旗渠一干修建等原因而廢。二支渠原由合澗村北頭沿烏云山北側到采桑村,長35公里;三支渠沿烏云山南側向東到東姚鎮的老李溝村,總長105公里。后實踐證實,渠系布置不宜。1959年冬將二、三支渠合并,改由從合澗鎮北頭起,沿烏云山北側經豆村、大南山到油村,新建為干渠,在油村分為第二、三支渠。1966年紅旗渠一干渠通水后,將紅英匯流至油村改稱紅英干渠。油村以下改稱紅英二支和三支。1982年水利工程“五查五定”中,根據受益面積之大,又改稱紅英北分干和紅英南分干。四支渠由合澗大橋過淅河,沿等高線繞原康盆地至小店鄉淅河南岸的官街村,長36公里。五支渠由英雄洞出口處往南過天橋(鐵索橋)到栗園嶺,因天橋過水難,未能如愿,1965年興建淅南渠后被取代,同時撤除天橋。

利用英雄渠落差,建有紅英匯流2號電站。因水源缺乏,發電量甚少。

紅英干渠

紅旗渠一干渠與英雄干渠匯流后,下稱紅英干渠。經紅英匯流電站、合澗、東山底、大南山到油村,全長11.8公里,在油村分為紅英南、北分干。共可灌溉合澗、原康、小店、東姚、采桑、城郊、橫水7個鄉(鎮)16萬畝耕地。其中合澗至油村長9.8公里,于1959年10月至1960年1月,由采桑、小店、東姚、橫水公社合修。后于1968—1969年由合澗、城關兩公社硬化襯砌。渠底寬4米,渠深2.3米,渠底縱坡1/2000,設

計加大流量9立方米/秒。共計完成挖土石17.1萬立方米,砌石4.68萬立方米,投工56.5萬個。

紅英南分干渠

紅英南分干渠(原名英雄三支渠、紅英三支渠)。自小店鄉油村起,沿烏云山南側經三井、元家莊、王街、柏峪、西崗、秦家坡、天井溝、付東溝等村,經東姚鎮的下莊、上莊西坡到嶺西嶺,再到鄧家嶺小店鄉興泉支渠口,全長38.04公里,鄧家嶺以下分為東姚支渠和興泉支渠。

該渠始建于1958年8月,1959年7-12月續建,1960年1月初步建成通水。1968年10月至1969年7月,由小店、采桑、東姚三公社硬化襯砌。設計渠底縱坡1/2000和1/2500,設計加大流量4.9-3.3立方米/秒。完成挖土石方59.37萬立方米,砌石12.95萬立方米,投工193.6萬個。灌溉面積6.16萬畝,其中小店鄉18695畝,采桑鄉8834畝,東姚鎮33975畝。

紅英北分干渠

紅英北分干渠(原名英雄二支渠、紅英二支渠)。1959年冬合澗一油村改建英雄二三支渠合線,英雄二支渠重新修建,自油村起沿烏云山北側經馬軍池、南平、狐王洞、舜王峪、大嶺溝、南峪、南采桑、洪峪、澗東等村到景色嶺,全長30.2公里。1959年10月動工,1960年1月初步建成通水。1968年10月-1969年7月,由合澗、城關、橫水、采桑公社硬化襯砌。渠底縱坡:白甘嶺以上為1/2000,以下為l/1500和1/1000,設計加大流量3.6-3.0立方米/秒。分設辛安、自甘嶺、翟曲、辛莊4條支渠。北分干共挖土石31.68萬立方米,砌石1000萬立方米,總投工193.6萬個。灌溉面積5.02萬畝,其中合澗鎮8284畝,城郊鄉9337畝,采桑鄉19166畝,橫水鎮13381畝。

淅南干渠

淅南干渠渠首設在弓上水庫壩下游約0.7公里處,弓f弓上水庫水,沿淅河右岸下行5公里至河南園村西與原英雄五支渠相匯南行,經牛窯溝、西華、南溝、寨南背等村到栗園嶺,全長29.4公里,現統稱淅南干渠。1965年2月動工,1970年6月竣工。由合澗、原康、茶店、臨淇4個公社合建。渠底縱坡有1/820和1/1110等,設計流量2.5立方米/秒。主要灌溉淅河以南紅旗渠水流不到的合澗、茶店、臨淇、小店5個鄉鎮的高崗地。設計灌溉面積2.80萬畝,實灌面積3.02萬畝。其中合澗1500畝、原康7468畝,小店2110畝,茶店16082畝,臨淇3000畝。干渠在栗元嶺分為東、西兩條支渠,東支渠沿淅河和湘河的分水嶺,經曹家溝、磊城、茶店、東坡等村到曹家井村匯入淇北干渠。西支渠經原康鄉西崗村到大峪村過湘河,沿湘河右岸經茶店村西坡到跑馬嶺穿隧洞,設有斗渠到后坡村入淇北干渠。

灌區支渠

根據林縣山區地理特點,在支渠配套建設上,本著多澆地,修渠難度小,工程量小,投工投資少,方便管理,盡可能照顧行政區劃布置等原則布設支渠,能一村一渠的不搞兩村共建共用。1992年紅旗渠灌區共有支渠51條,總長524.2公里,其中第一干渠有支渠13條,總長95.2公里;第二干渠有支渠13條,總長76.5公里;第三干渠有支渠5條,總長87.5公里;桃園分干渠有支渠4條,總長26.9公里;紅英干渠有支渠3條,總長45.3公里;紅英北分干渠有支渠4條,總長34.6公里;紅英南分干渠有支渠4條,總長51.7公里;淅南干渠有支渠2條,總長68.6公里。另有3條支渠共長37公里。

評價與榮譽

紅旗渠精神概括:自力更生、艱苦創業、團結協作、無私奉獻

新時期的紅旗渠精神:難而不懼、富而不惑、自強不已、奮斗不息

紅旗渠是20世紀60年代,林縣人民在國家處于經濟暫時困難的條件下,以“重新安排林縣河山”的豪邁氣概,經過十年艱苦奮斗,戰勝種種困難建成的大型水利工程。紅旗渠的興建是林縣人民在中國共產黨的領導下才能做到的生存能量的一次集中釋放,改變了林縣歷史上嚴重缺水的狀況,使最基本的生存條件得到改善,促進了經濟和社會的發展,創造了巨大的物質財富。紅旗渠的興建是林縣人民優秀品質的集中體現,是林縣在建國后艱苦創業歷程中的“第一部曲”。

紅旗渠精神蘊含著黨的領導、群眾路線、干部作風、革命精神等十分深刻而豐富的內涵,體現了中國共產黨人的優良品質和勞動人民的光榮傳統,體現了社會主義制度的優越性和巨大凝聚力。立足本地條件、依靠自己力量的自力更生精神,戰天斗地、百折不撓的艱苦創業精神,顧全大局、齊心協力的團結協作精神,不計報酬、不怕犧牲的無私奉獻精神,充分地體現了林縣人民在修建紅旗渠過程中表現出的優秀品質,構成紅旗渠精神的基本內容。

20世紀70年代,在紅旗渠修建過程中孕育形成的“自力更生、艱苦創業、團結協作、無私奉獻”的紅旗渠精神,成為一筆寶貴的精神財富。黨和國家領導人胡錦濤、江澤民、溫家寶、曾慶紅、李長春、李先念、喬石、姜春云、李鐵映、葉選平等曾先后親臨紅旗渠視察。1995年4月l 4日,胡錦濤視察紅旗渠時指出:“在改革開放的今天,我們仍要繼續弘揚當年的修渠精神,把紅旗渠精神代代傳下去"。1996年6月1日,江澤民總書記在視察紅旗渠時指出:“紅旗渠精神不僅是林州、河南的精神財富,也是我們整個國家和中華民族的精神財富。”并親筆題詞:“發揚自力更生、艱苦創業的紅旗渠精神”。1996年,紅旗渠被國家教委、民政部、文化部、國家文物局、共青團中央、解放軍總政治部聯合命名為“全國中小學愛國主義教育基地”。1997年被中宣部命名為“全國愛國主義教育示范基地”。

紅旗渠是黨和人民刻在太行山巖上的一座豐碑,紅旗渠精神是林州人民的傳家寶。特別是改革開放以來,林州人民不斷賦予紅旗渠精神新的內涵,將中華民族艱苦奮斗的傳統美德與時代精神結合起來,譜寫了氣壯山河的“戰太行、出太行、富太行”創業三部曲,實現了林州由山區貧困縣向現代化新興城市、生態旅游城市的跨越。2003年,全市國內生產總值達到58.7億元,地方財政一般預算收入完成2.05億元,農民人均純收入達到2904元,農民金融機構存款余額97億元,連續23年位居河南省各縣(市)之首。林州先后獲得全國衛生城市、全國文化模范市等榮譽稱號。

更多圖片請點擊:紅旗渠