中山陵是中國近代民主革命先行者孫中山的陵墓,1961年成為首批全國重點文物保護單位,2007年成為首批國家5A級景區。中山陵前臨蒼茫平川,后踞巍峨碧嶂,氣象壯麗,音樂臺、光化亭、流徽榭、仰止亭、藏經樓、行健亭、永豐社、中山書院等紀念性建筑,眾星捧月般環繞在陵墓周圍,構成中山陵景區的主要景觀,且均為建筑名家之杰作,具有極高的藝術價值。各建筑在型體組合、色彩運用、材料表現和細部處理上均取得極好的效果,色調和諧統一更增強了莊嚴的氣氛,既有深刻的含意,又有宏偉的氣勢,被譽為“中國近代建筑史上第一陵”。

陵園簡介

中山陵是中國近代民主革命先行者孫中山的陵墓及其附屬紀念建筑群。中山陵面積共8萬余平方米,主要建筑有牌坊、墓道、陵門、石階、碑亭、祭堂和墓室等,排列在一條中軸線上,體現了中國傳統建筑的風格。

南京鐘山風景區,古稱金陵山,金陵山共有三座東西并列的山峰,屹立在城東郊,是寧鎮山脈中支的主峰。東西長7千米,南北最寬處4千米,周圍綿延10余千米。 巍巍鐘山,青松翠柏匯成浩瀚林海,其間掩映著兩百多處名勝古跡。

中山陵自1926年春動工,至1929年夏建成。面積共8萬余平方米。主要建筑有:牌坊、墓道、陵門、碑亭、祭堂和墓室等。從空中往下看,中山陵像一座平臥在綠絨毯上的“自由鐘”。

當時,孫中山先生的葬事籌備處廣泛征集陵墓設計方案。結果,建筑師呂彥直設計的“自由鐘”式圖案榮獲首獎。呂彥直還被聘請為陵墓總建筑師。陵墓入口處有高大的花崗石牌坊,上有中山先生手書的“博愛”兩個金字。從牌坊開始上達祭堂,共有石階392級,代表著當時中國的三億九千兩百萬同胞;8個平臺,象征著三民主義五權憲法。臺階用蘇州花崗石砌成。

祭堂為中山陵主體建筑,融中西建筑風格于一體,高29米,長30米,寬25米,祭堂南面三座拱門為鏤花紫銅雙扉,門額上分別刻有:民族、民權、民生。中門上嵌有孫中山先生手書“天地正氣”直額。 祭堂中央供奉中山先生坐像,出自法國雕塑家保羅.朗特斯基之手,底座鐫刻六幅浮雕,是孫中山先生從事革命活動的寫照。

祭堂東西護壁大理石刻著中山先生手書的遺著《國民政府建國大綱》。堂后有墓門二重,兩扇前門用銅制成,門框則以黑色大理石砌成。上有中山先生手書“浩氣長存” 橫額。二重門為獨扇銅制,門上鐫有“孫中山先生之墓”石刻。進門為圓形墓室,直徑18米,高11米。中央是長形墓穴,上面是孫中山先生漢白玉臥像,下面安葬著孫中山先生的遺體。墓穴深5米,外用鋼筋混凝土密封。

中山陵前臨蒼茫平川,后踞巍峨碧嶂,氣象壯麗。音樂臺、光化亭、流徽榭、仰止亭、藏經樓、行健亭、永豐社、中山書院等紀念性建筑,眾星捧月般環繞在陵墓周圍,構成中山陵景區的主要景觀,不僅寄托了海內外捐贈者對孫中山先生的崇高敬意和緬懷之情,而且都是建筑名家之杰作,具有極高的藝術價值。

1925年3月12日,孫中山在北平逝世。有遺囑:“吾死之后,可葬于紫金山麓,因南京為臨時政府所在地,所以不忘辛亥革命也。”(根據胡漢民的說法,孫中山還曾說過“他日我辭世后,愿向國民在此乞一抔土,以安置軀殼爾”。)遵照孫先生遺愿,靈樞暫厝于北平香山碧云寺內,在南京鐘山修建陵墓。陳運和詩《中山陵》有名句:“一生就是屹立的一座中山陵 我有幸登上你生命的終點”。

中山陵由陵墓樣稿得獎者、著名建筑師呂彥直設計施工。1926年1月動工興建,1929年春主體工程完工。建成后,呂彥直便去世。

基本綜述

中山陵位于南京市東郊鐘山風景名勝區內,紫金山東峰茅山的南麓。東毗靈谷寺,西鄰明孝陵。鐘山古稱金陵山,漢代開始稱鐘山,東晉時開始稱紫金山,紫金山共有三座東西并列的山峰。主峰為北高峰,其余分別為西為天堡山和東為茅山,中山陵便坐落于此。西鄰明孝陵,東毗靈谷寺,傍山而筑,整個建筑群依山勢而建,由南往北沿中軸線逐漸升高。為我國首批5A級景區。

孫中山逝世后遵照他生前安葬在鐘山的遺愿,南京民國政府在紫金山選址建造中山陵。孫中山先生的葬事籌備處廣泛征集陵墓設計方案。結果,建筑師呂彥直設計的“自由鐘”(也有稱:警世鐘)式圖案榮獲首獎。“鐘”含有警示之意,象征了孫中山先生對革命的貢獻。呂彥直的方案融匯中國古代與西方建筑的精華,莊嚴簡樸,別創新格。南洋大學校長凌鴻勛在評判報告中稱贊呂彥直的設計圖案“簡樸渾厚,最適合于陵墓之性質及地勢之情形,且全部平面作鐘形,尤有木鐸警世之想”。呂彥直還被聘請為陵墓總建筑師。1929年3月18日,中山陵工程還沒有最后完工,呂彥直就因為患肝腸癌而去世了,年僅36歲。為了表彰他為建造中山陵所作出的杰出貢獻,后來,總理陵園管理委員會在中山陵祭堂西南角奠基室內為呂彥直建了一塊紀念碑。碑的上部是呂彥直半身像,下部刻于右任所書的碑文:“總理陵墓建筑師呂彥直監理陵工積勞病故,總理陵園管理委員會于十九年五月二十八日議決,立石紀念。”

建筑介紹

概述

陵墓入口處有高大的花崗巖牌坊,上有中山先生手書的“博愛”兩個金字。石坊后是長達375米、寬40米的墓道。

沿墓道前行為陵門,以青色的琉璃瓦為頂,門額上為孫中山的手跡“天下為公”四個大字。用青色的琉璃瓦有其一定的含意,青色象征蒼天,青色琉璃瓦乃含天下為公之意。

再進為碑亭,碑亭平面近似方形,闊約12米,高約17米,一塊高約9米的碑石上刻著由當時國民政府主席、行政院長、國民黨內四大書法家之一譚延闿(另三位是于右任、胡漢民和吳稚暉)。手書的“中國國民黨葬總理孫先生于此 中華民國十八年六月一日”(孫中山當年以袁世凱保證清帝退位為條件,答應薦袁以自代,辭去臨時大總統,由袁世凱就任中華民國首任大總統,所以是以國民黨總理的名義下葬)的鎏金大字。字為顏體。

從牌坊開始上達祭堂,共有石階392級,8個平臺。臺階用蘇州花崗石砌成。最高的平臺有華表兩座,后為祭堂。祭堂是仿宮殿式的建筑。祭堂建有三道拱門,門額上刻有國民黨元老張靜江手書的"民族,民權,民生"橫額(代表孫中山先生提出的三民主義)。祭堂的門楣上刻有孫中山手書“天地正氣”四字。堂中有中山先生大理石坐像,高4.6米,逼真生動,是世界名雕刻家保羅·朗特斯基在法國巴黎用意大利白色大理石雕刻的。像座東西四周有反映中山先生革命事跡的浮雕。祭堂的東西護壁大理石刻著中山先生手書的遺著《建國大綱》全文,穹頂上繪有巨幅國民黨黨徽。 堂后有墓門兩重,兩扇前門用銅制成,門框則以黑色大理石砌成。上有中山先生手書“浩氣長存”橫額。二重門為獨扇銅制,門上鐫有“孫中山先生之墓”石刻。進門為圓形墓室,直徑18米,高11米。墓室在海拔165米處,與起點平面距離700米,上下落差73米。頂部用彩色馬賽克鑲嵌成國民黨黨徽,地面用白色大理石鋪砌。中央是長形墓穴,上面是中山先生漢白玉臥像,此像系捷克雕刻家高琪按遺體形象雕刻的。下面安葬著孫中山先生的遺體。用一具美國制造的銅棺盛殮。墓穴直徑4米深5米,外用鋼筋混凝土密封。瞻仰者可在圓形墓室內圍繞漢白玉欄桿俯視靈柩上的臥像。

音樂臺在中山廣場南面。舞臺面積近250平方米,臺后建有弧形大照壁,壁高11.3米,寬16.7米,具有匯聚聲音的功能。臺前有彎月狀蓮花池。池前依坡而建扇形觀眾席,可容納觀眾3000余人。

流徽榭,又名水榭,流徽榭位于中山陵至靈谷寺的公路旁。1932年由國民黨中央陸軍軍官學校捐資修建。流徽榭三面臨水,一面傍陸,流徽榭以石階與岸相連。亭長14米,寬10米,四周圍有1米高的水泥欄桿頂為卷棚式,鋪乳白色琉璃瓦,紅色立柱,全部建筑為鋼筋水泥結構。

流徽榭建于1932年冬,它由中央陸軍軍官學校捐款建造,造價1.1萬元,由陵園工程師顧文鈺設計。流徽榭的所有屋架、地面、梁、柱、欄桿等都是用鋼筋混凝土構筑,平面呈長方形,長13米,寬9米,四周圍有約一米高的藍色欄桿;卷棚頂,上覆白色琉璃瓦;立柱表面均為藍色;檐椽施以白漆藍紋;梁枋、雀替均施以彩繪;地面鑲嵌紅色八角形小瓷磚。

“流徽榭”三個楷書大字,是由黃埔軍校第一期學員徐向前元帥親筆題寫的。

藏經樓又名孫中山紀念館。 位于中山陵與靈谷寺之間的茫茫林海中。是中國佛教協會于1934年11月發起募建的,次年10月竣工。此樓專為收藏孫中山先生的物品而建,包括主樓、僧房和碑廊三部分。主樓為宮殿式建筑,外觀又像一座寺院樓,共三層,底層為講經堂,并有夾樓聽座;二樓為藏經、閱經及研究室;三樓為藏經室。樓后有回廊式建筑,長125米,壁面鑲砌的是馮玉祥將軍捐贈的河南嵩山青石碑138塊,"三民主義"學說全文碑刻,共十六講,計15萬5千余字。每講分別由當時的書法家張乃恭、陳天錫、連聲海、李啟琛、葉恭綽、鄭洪年、陳仲經、蔡允、胡滌、彭醇士、王宜漢、李宣倜、王賢、鄧糞翁等人書寫,是一組書刻俱佳的珍貴文物。

美齡宮系蔣介石及其夫人宋美齡下榻的別墅,正式名稱是“國民政府主席官邸”。1984年起,這座富麗堂皇,典雅秀美的別墅正式對外開放,并稱為“美齡宮”,成為中山陵附近的一處著名景點。

主要建筑

中山陵的主要建筑和景觀有:孫中山紀念館,革命歷史圖書館,林蔭大道,光華亭,祭堂,陵門,流徽榭,美齡宮,行健亭,仰止亭,議政亭,音樂臺,永豐社,永慕廬等等。

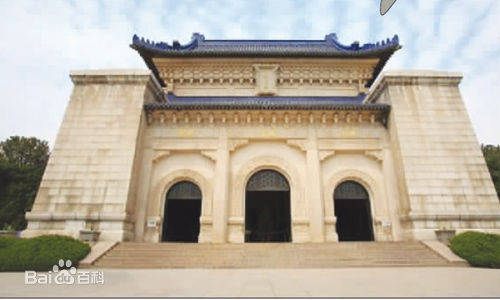

中山陵祭堂

祭堂:祭堂現在通常稱靈堂,是一座融合中西建筑風格的宮殿式建筑,長30米,寬25米,高29米,外壁用香港花崗石建造。堂頂是中國傳統的重檐歇山式,上蓋藍色琉璃瓦。祭堂正中,是一尊大理石雕的孫中山先生坐像。墓室中央是一個圓形的大理石壙,墓壙正中是一具用漢白玉雕刻的孫中山先生臥像,孫中山的遺體就安放在這個圓石壙里,并用鋼筋水泥密封。

中山陵碑亭

碑亭:碑亭平面近似方形,闊約12米,高約17米,正中立高達9米的豐碑,上刻“中華民國十八年六月一日中國國民黨葬總理孫先生于此”,出自譚延闓手筆。1928年葬事籌備處認為先生思想和業績非文字所能要概括,故決定不用碑文。

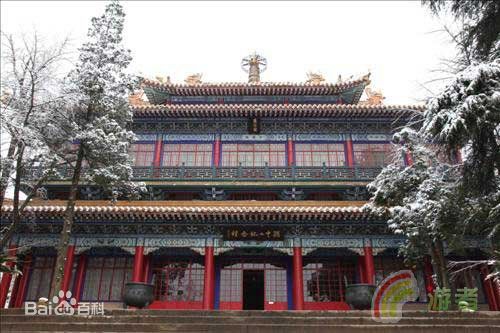

孫中山紀念館

孫中山紀念館:孫中山紀念館,原名藏經樓,位于中山陵與靈谷寺之間的密林中,是一座仿清代喇嘛寺的古典建筑。主樓高 20.8米,頂上蓋綠色琉璃瓦,屋脊為黃色琉璃瓦,正脊中央飾有 紫銅回輪華蓋,梁、柱、額枋均飾以彩繪。樓內珍藏孫中山先生的經典著作和奉安照片等珍貴史料。樓前廣場正中的花臺上豎有一尊高2.6米的孫中山先生全身銅像。樓后有長達125米的碑廊,上刻孫中山先生所著“三民主義”全文。

中山書院

中山書院:94年11月建成,主要用于紀念孫中山先生的學術研究和文化交流。書院是二層宮殿式建筑,坐北朝南,重檐飛角,紅柱白墻綠瓦。一樓正中安置中山先生半身像。西廳分類陳列各種版本的孫中山著作、孫中山研究的學術著作、中山陵文史書刊等,壁上懸有孫中山各個時代的大型照片;東廳陳列中山陵園收藏的書畫精品。二樓為會議接待廳,并播放孫中山先生生前的演講錄音。書院建筑面積2800多平方米,四周輔以草坪,植有桂花、茶花、梅花、龍柏、廣玉蘭、雪松等各類植物,環境清靜、幽雅。

流徽榭

流徽榭:流徽榭,又名水榭,位于中山陵至靈谷寺的公路旁。1932年由國民黨中央陸軍軍官學捐資修建。它三面臨水,一面傍陸,以石階與岸相連。亭長14米,寬10米,四周圍有1米高的水泥欄桿頂為卷棚式,鋪乳白色琉璃瓦,紅色立柱,全部建筑為鋼筋水泥結構。

建筑風格

整個墓區平面如鐸形,取“木鐸警世”之意。鐘頂為山下半月形廣場,廣場南端的鼎臺(現改為中山先生的立像)為鐘紐,鐘錘就是半球形的墓室。“鼎”在古代是權力的象征,因此整個大鐘乃含“喚起民眾,以建民國”之意。陵坐北朝南,傍山而筑,由南往北沿中軸線逐漸升高,依次為廣場、石坊、墓道、陵門、碑亭、祭堂、墓室。整個陵墓的都用的是青色的琉璃瓦,青色象征青天,也符合中華民國國旗的顏色——青天白日滿地紅。青天象征中華民族光明磊落、崇高偉大的人格和志氣。青色琉璃瓦乃含天下為公之意,以此來顯示孫中山先生為國為民的博大胸懷。

從牌坊到祭堂,共有石階392級,8個平臺,落差73米。392級石階象征當時中華民國人口3億9千200萬。陵墓入口處有高大的花崗石三門牌坊。前行為陵門,它以青色的琉璃瓦為頂,門額上為孫中山的手跡“天下為公”四個大字。

碑亭,一塊高約6米的碑石上刻著“中國國民黨葬總理孫先生於此 中華民國十八年六月一日”的鎏金大字。中山陵一共有三百九十二級臺階。在臺階上置放有各種銅鼎,其中幾個被當年侵略南京的日本軍隊的炮彈打中,留下很深的凹洞。

處在山頂最高峰的祭堂,有三個拱門,上書中國國父孫中山先生所創導的三民主義分書“民族”、“民權”、“民生”。堂中有中山先生大理石坐像一座,高4.6米,逼真生動,是世界名雕刻家保羅蘭竇斯基的杰作。殿堂四周有反映中山先生革命事跡的浮雕。祭堂東西護壁大理石刻著中山先生手書的遺著《建國大綱》和胡漢民等人書寫的《總理遺囑》。堂后有墓門二重,兩扇前門用銅制成,門框則以黑色大理石砌成。上有中山先生手書“浩氣長存”橫額。二重門為獨扇銅制,門上鐫有“孫中山先生之墓”石刻。進門為圓形墓室,直徑18米,高11米。中央是長形墓穴,上面是中山先生漢白玉臥像,瞻仰者可圍繞漢白玉欄桿俯視靈柩上的臥像,此像系捷克雕刻家高棋按遺體形象塑造,十分逼真。下面安葬著孫中山先生的遺體。墓穴直徑4米深5米,外用鋼筋混凝土密封。

陵園建造

中山陵自1926年1月動工,至1929年主體建成。1929年5月28日,孫中山靈柩由北平運抵首都南京。三天公祭結束后,6月1日舉行了隆重的奉安大典。1931年全陵工程次第落成。中山陵面積共8萬余平方米。主要建筑有:牌坊、墓道、陵門、碑亭、祭堂和墓室等。環繞中山陵的主體建筑,還有一系列紀念性建筑,如為便于孫中山先生家屬守靈而在陵墓后上方建造的永慕廬、存儲奉安大典紀念物品的奉安紀念館以及寶鼎、音樂臺、流徽榭、仰止亭、光華亭、行健亭、藏經樓等。從空中往下看,中山陵像一座平臥的“自由鐘”。山下中山先生銅像是鐘的尖頂,半月形廣場是鐘頂圓弧,而陵墓頂端墓室的穹隆頂,就像一顆溜圓的鐘擺錘。含“喚起民眾,以建民國”之意。這組建筑,在型體組合,色彩運用,材料表現和細部處理上,都取得很好的效果,色調和諧,從而更增強了莊嚴的氣氛。既有深刻的含意,又有宏偉的氣勢,被譽為“中國近代建筑史上的第一陵”。

1925年3月12日,孫中山在北京逝世,孫先生逝世后,他的遺體歷經了磨難,在守靈人盡職護衛下,才免遭不測。本來,孫中山逝世前,曾經吩咐葬禮儀式和棺木式樣仿照列寧的格式,讓民眾瞻仰遺容。可當孫先生逝世時,蘇聯贈送的玻璃鋼棺材沒能及時運到,只好暫時安放在西式玻璃蓋棺木棺內,停放在北京香山碧云寺石塔之中。當1925年3月30日蘇聯政府送來玻璃鋼棺材時,孫中山的遺體已入殮半個多月了,由于防腐措施不當,遺容不能再供后人瞻仰,只好改為土葬。1929年5月26日,遺體從北京遷往南京,當時就在這臥像下5米左右處安放了從意大利定購的紫銅棺。解放戰爭后期,蔣介石曾想將遺體遷往臺灣,但由于爆破墓穴勢必會損壞遺體,因而作罷,至今近70年,遺體一直安臥在中山陵墓穴內。

奉安大典

1949年之后,劉伯承任南京市長時,特地從湖南運來2萬株杉樹和梧桐樹,種植在這里。1960年12月周恩來總理、陳毅副總理陪同柬埔寨國家元首西哈努克親王等貴賓晉謁中山陵。那時,為了支援農業,有關部門向陵園索取木材,紫金山的森林被大量砍伐。周恩來總理指示“中山陵園不僅是南京市的、江蘇省的,也是全國人民的,一定要保護和管理好”。第二天,采伐工人就全部撤出。多年來,中山陵園不斷整修拓新,整個園林面積達3000多公頃。陵墓周圍,郁郁蔥蔥,景色優美。2005年04月27日中國國民黨主席連戰率領中國國民黨大陸訪問團抵達南京中山陵,舉行拜謁儀式。這是自1949年兩岸分隔56年來,中國國民黨主席首次親臨謁陵。

中山陵兩側,長眠著近代民主革命時期的一些風云人物,如孫中山先生的親密戰友和國民黨政要等。1928年,國民政府決定在中山陵東側的靈谷寺址改建國民革命軍陣亡將士公墓,增建牌坊、紀念堂及紀念塔。在由靈谷寺無梁殿改建的紀念堂內,鐫刻著北伐、抗日諸役陣亡將士姓名軍銜,據計當時共刻碑10塊,有人名33000多個。鐘山北麓,還有座莊嚴肅穆的航空烈士公墓,墓碑上刻著3306位為抗日而捐軀的中、美、蘇等國烈士姓名。奉安1929年4月23日,國民政府以何應欽為“總理奉安迎柩總指揮”。5月26日,靈柩由北平南移;5月28日抵達南京。停靈公祭至5月31日。1929年6月1日舉行奉安大典。

為迎孫先生靈柩,從南京下關碼頭至中山陵修建了迎柩大道,名“中山路”(即今南京的中山北路、中山路和中山東路)。靈柩所過之處都以“中山”、“逸仙”命名,以示紀念。

歷史沿革

葬事籌備處

(1925年4月4日——1929年6月30日)

1925年3月12日,孫中山先生在北京與世長辭,舉國悲痛。1925年4月4日,在北京的國民黨中央執行委員籌備安葬事宜,推舉張靜江、汪精衛、林森、于右任、戴傳賢、楊庶堪、邵力子、宋子文、孔祥熙、葉楚傖、林煥廷、陳去病負責先生的葬事工作,并選墓址于紫金山。

奉安委員會

1929年1月14日奉安委員會成立,1929年6月1日國民政府舉行了奉安大典,將中山先生的遺體由北京遷葬于南京中山陵。

總理陵園管理委員會

1929年7月1日,國民政府組織總理陵園管理委員會。葬事籌委會是日撤消,一切經手事項移交總理陵管會辦理。

偽國父陵園管理委員會

1938年,偽督辦南京市政公署實業局園林管理所在其下設偽中山陵園辦事處,暫時維持陵園現狀。1942年4月6日,汪精衛指定褚民誼等組織偽國父陵園管理委員會,負責名義上的日常工作。

國父陵園管理委員會

1945年8月17日,重慶總理陵園管理委員會派出首批人員回南京接收偽國父陵園,恢復陵園的正常工作。1946年7月2日,國民政府明令公布《國父陵園管理委員會組織條例》,原《總理陵園管理委員會組織條例》即廢止,總理陵園管理委員會遂改為“國父陵園管理委員會”。 在動蕩的局勢中,國父陵園管理委員會只做了一些小的修繕工作。

中山陵園管理處

1949年4月28日,南京市軍事管制委員會成立,5月10日,南京市人民政府成立。1949年8月前,中山陵園屬于軍管時期。1949年8月,改稱“中山陵園管理處”,隸屬于南京市政府園林管理處。

中山陵園管理委員會

1951年7月成立中山陵園管理委員會。同年9月,成立整風委員會分會,由高藝林任主任委員。1958年4月,園林管理處并入南京市城市建設局。管理委員會也隸屬于城建局。

中山陵園革命委員會

1966年5月文化大革命開始,同年6月城建局撤消。1968年4月成立了中山陵園革命委員會。1970年1月22日,江蘇省革委會決定以中山陵園為范圍,增設鐘山區,實行黨政一元化領導,陵園隸屬于鐘山區革委會。

中山陵園管理處

1975年4月,市革會決定撤銷鐘山區,陵園管理處劃歸南京市城建局領導。1982年8月,市委、市政府將中山陵從市城建局劃出,為市屬局一級單位,全民事業性質不變。

中山陵園管理局

1996年6月,中共南京市委、南京市人民政府寧委發(1996)19號文“中山陵園管理處”更名為“中山陵園管理局”,為市政府直屬事業單位。此時的中山陵園在保護、恢復現有的人文景觀和自然景觀的基礎上,充分利用優越的自然條件,不斷開辟新的景點、景區,把山水風景、文物建筑、名勝古跡及人造園林藝術融為一體,呈現出一個多功能的旅游風景區。

2007年5月8日,南京市鐘山風景名勝區-中山陵園風景區經國家旅游局正式批準為國家5A級旅游景區。

相關故事

1、解放軍保護中山陵

1949年4月24日凌晨,中國人民解放軍第二野戰軍和第三野戰軍渡過長江進入南京,當時,南京的國民黨軍隊都已撤退,解放軍先頭部隊入城后,向前追擊,他們發現陵園內還有一支國民黨部隊,但這支部隊不是國民黨的正規部隊,而是守衛孫中山陵陵寢的衛隊。解放軍上級領導得知這一情況后,認為對這支守衛中山陵的拱衛部隊,應該區別于參加內戰的國民黨軍隊。隨即,第二野戰軍第105師派某團政委劉志誠率領一批戰士進入陵園,到達陵園之后,他們與范良等拱衛處負責人談判,雙方一致決定:人民解放軍分別進駐中山陵和明孝陵、靈谷寺、紫金山天文臺。拱衛大隊接受解放軍的改編,繼續擔任中山陵的守衛工作。從此,中山陵的歷史翻開了新的一頁。

當天上午,該團政委劉志誠召集拱衛處干部講話,說明共產黨對孫中山先生是一貫尊敬的,解放軍將會嚴格保護中山先生的陵墓,囑咐拱衛處官兵照常安心工作,維護中山先生陵園的正常秩序。然后,劉志誠等解放軍負責人由范良引導登上中山陵,檢查了中山陵祭堂、碑亭、陵門等處的情況,發現沒有什么損壞。當時,拱衛大隊的菜金已經無法維持,還缺少糧食,當劉志誠聽說了這一情況后,立即與上級聯系,幫他們解決了暫時的困難。

25日又召集全體留守人員講話。1949年4月27日,再召開拱衛處全體班長以上干部開會,說明怎樣在新形勢下開展工作,并囑咐將所有武器彈藥即日起造冊送劉政委轉呈上級,決定各隊暫時不使用的武器一律交存處部。與此同時,第三野戰軍司令員陳毅親筆書寫了一條“保護中山陵”的手令,派人送到中山陵,陳毅的這條手令用鏡框裝起來,放置在陵堂里。

解放初期,一些不明真相的群眾聽信謠言,以為解放了就可以將國家財產隨意占有,一些人聚眾公開盜伐森林,特別是山后的情形更為嚴重。部分群眾不但不聽勸阻說服教育,反而竟敢圍毆拱衛隊隊員,班長張文生、隊員翟文煒均被毆傷。夜間盜伐尤為猖獗,隊員戴元振在巡查時竟被歹徒用手榴彈炸傷。為了加強對中山陵園的保護,軍管會決定派出解放軍協同陵園拱衛隊加強巡護。 8月1日起,姚爾覺和李務本率公安部隊進駐陵園后,與原拱衛隊隊員共同守護森林,并抓獲為首盜伐林木的馮啟寶等 11名罪犯,押送十區人民政府處理,使盜伐陵園森林的壞分子受到了應有的打擊,至9月以后,盜伐林木之風才漸漸平息。

1949年11月12日是新中國成立后迎來的第一個孫中山誕辰紀念日,這一天,南京市軍管會、南京市人民政府在中山陵舉行了隆重的謁陵儀式。參加謁陵的有市軍管會、市政府、中共南京市委的代表及各界人士共 500多人。軍管會主任粟裕、副市長柯慶施、中共南京市委副書記唐亮和各民主黨派代表、文化界代表李方訓、吳貽芳、徐養秋、陳中凡以及人民解放軍代表、工人代表、學生代表等,于 1時30分到達靈堂,整齊地站立在孫中山坐像前。謁陵典禮在新中國國歌聲中開始,粟裕主任向孫中山遺像獻花后發表了簡短的演說。隨后,謁陵人員進入墓室,繞孫中山墓壙一圈,謁陵儀式在 12時結束。

以后,每年3月12日孫中山逝世紀念日和11月12日孫中山誕辰紀念日,江蘇省、南京市各界人士都要來中山陵舉行謁陵儀式,從未間斷。

2、周恩來保護中山陵

1960年12月21日,周恩來陪同柬埔寨貴賓晉謁中山陵。當時中山陵的森林被大量砍伐,周總理一行途經太平門時,看到沿途采伐的大批木材堆集在路邊待運,他說:“中國那么大,難道這點木材就不能供應嗎 ?”第二天,采伐工人全部撤出,有關部門也不再向陵園索取木材。1968年6月,周總理又親自指示,將孫中山銅像安放到中山陵廣場前的石座上,并在銅像前豎起一塊毛澤東語錄:“偉大的革命先行者孫中山先生”。周恩來總理以自己的威望和才智,在動亂的歲月里,保護了中山陵園的許多重要文物古跡。

更多圖片請點擊:南京中山陵