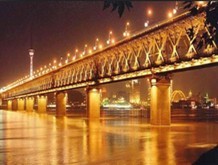

武漢長江大橋夜景

武漢長江大橋,位于湖北省武漢市,大橋橫跨于武昌蛇山和漢陽龜山之間,是中國在長江上修建的第一座鐵路、公路兩用橋梁,被稱為“萬里長江第一橋”。武漢長江大橋于1955年9月1日開工建設,于1957年10月15日建成通車,大橋的建設在當時得到了前蘇聯政府的幫助。2011年6月6日,一艘萬噸級油輪撞上長江大橋的7號橋墩,此次是10余年來,長江大橋發生的最大一起橋墩遭撞擊事件。

查看精彩圖冊

目錄

基本簡介

歷史背景

第一次規劃

第二次規劃

第三次規劃

第四次規劃

第五次規劃

建設

通車

大橋概況

相關參數

建設意義

建設過程

橋梁設計

幕后故事

設計團隊

施工方法

安全儲備

建設施工

通車典禮

大橋現狀

相關評價

入選角幣

撞擊事件

展開

基本簡介

歷史背景

第一次規劃

第二次規劃

第三次規劃

第四次規劃

第五次規劃

建設

通車

大橋概況

相關參數

建設意義

建設過程

橋梁設計

幕后故事

設計團隊

施工方法

安全儲備

建設施工

通車典禮

大橋現狀

相關評價

入選角幣

撞擊事件

展開

編輯本段基本簡介

武漢長江大橋

本數據來源于百度地圖,最終結果以百度地圖數據為準。

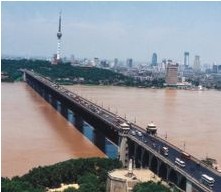

武漢長江大橋(The Wuhan Yangtze River Bridge),是中國第一座橫跨長江的橋梁,大橋為公路鐵路兩用橋,上層為公路,雙向四車道,兩側有人行道;下層為復線鐵路。

全橋總長1670米,其中正橋1156米,西北岸引橋303米,東南岸引橋211米。從基底至公路橋面高80米,下層為雙線鐵路橋,寬14.5米,兩列火車可同時對開。上層為公路橋,寬22.5米,其中:車行道18米,設4車道;車行道兩邊的人行道各2.25米。橋身為三聯連續橋梁,每聯3孔,共8墩9孔。每孔跨度為128米,為終年巨輪航行無阻起了很大的作用。

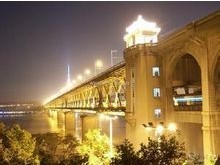

正橋的兩端建有具有民族風格的橋頭堡,各高35米,從底層大廳至頂亭,共7層,有電動升降梯供人上下。附屬建筑和各種裝飾,均極協調精美,整座大橋異常雄偉。若從底層坐電動升降梯可直接上大橋公路橋面參觀,眺望四周,望大江東去,整個武漢三鎮連成一體盡收眼底,也打通了被長江隔斷的京漢、粵漢兩鐵路,形成完整的京廣線,使人心曠神怡,浮想聯翩,真是“一橋飛架南北,天塹變通途”。[1]

編輯本段歷史背景

武漢三鎮位居中國腹地、長江中游,漢水由此匯入長江,擁有重要的地理位置優勢,曾被孫中山譽為“內聯九省、外通海洋”的大商埠。至清末時期,武昌為湖北省會,漢口為商埠,漢陽也發展了一定的工業基礎。1906年,京漢鐵路全線通車,而粵漢鐵路也在修建當中,建橋跨越長江、漢水連接京漢、粵漢兩路的構思即為各方所注。[2]據歷史檔案顯示,在武漢建第一座長江大橋的設想最早由湖廣總督張之洞提出,用以溝通南北鐵路。[3]1912年5月,中國鐵路工程師詹天佑被北洋政府聘為粵漢鐵路會辦。詹天佑[4]在進行粵漢鐵路復勘定線的過程中,考慮到將來粵漢鐵路與京漢鐵路會跨江接軌,為此在規劃武昌火車站(通湘門車站)時也預留與京漢鐵路接軌出岔的位置。

第一次規劃

1913年,在詹天佑的支持下,國立北京大學(今北京大學)工科德國籍教授喬治•米勒帶領夏昌熾、李文驥等13名土木門學生,到武漢來對長江大橋橋址進行初步勘測和設計大橋的實習,并由時任北京大學校長嚴復將建橋意向代陳于交通部。這一次成為武漢長江大橋的首次實際規劃,當時提出建議將漢陽龜山和武昌蛇山之間江面最狹隘處作為大橋橋址,經武昌漢陽門、賓陽門連接粵漢鐵路,并設計出公路鐵路兩用橋的樣式。當時構思的橋梁結構仿照當時世界著名的最大鋼橋——英國蘇格蘭愛丁堡的福斯橋,橋面鋪設鐵路、公路、電車路、人行道。此次規劃雖然未獲實行,但其選址被歷史證明為十分適宜,與此后幾次規劃選址基本相同。[2]

第二次規劃

1919年2月,孫中山寫就了《實業計劃》,闡述了開發中國實業的途徑、原則和計劃,提出中國經濟建設的

大橋日落時分

宏偉藍圖,在其論述中即提到關于武漢修建長江大橋或隧道的選址問題。為連通武漢三鎮,孫中山當時提出“在京漢鐵路線于長江邊第一轉彎處,應穿一隧道過江底,以聯絡兩岸。更于漢水口以橋或隧道,聯絡武昌、漢口、漢陽三城為一市。至將來城市用地發展擴大,則更有數點可以建橋或穿隧道”。[5]1923年,由辛亥革命時的參謀長孫武組織,依據孫中山的規劃思想,編制了《漢口市政建筑計劃書》。《計劃書》明確提出,“以漢陽之大別山麓(龜山),武昌之黃鵠山麓(蛇山)為基,架設武漢大鐵橋,可收平漢、粵漢、川漢三大鐵路,連貫一氣之完美”。

由于當時的平漢鐵路黃河大橋在建設過程中為求節省經費、提早通車,因此建筑質量較差,僅作為臨時橋梁使用。1921年,北洋政府擬建黃河大橋新橋并施行公開招標,交通部又聘請美國橋梁專家約翰•華德爾(John A.L. Waddell)為顧問,除籌建黃河大橋新橋外,并請其設計武漢長江大橋。[2]華德爾選擇的橋址與1912年北京大學所擬位置大致相同;設計方面采用簡單桁梁、錨臂粱、懸臂粱混合布置,并主張使用合金鋼建橋以減輕重量,預算建筑費用為970萬銀元,華德爾并建議向美商貸款。華德爾的方案曾引起政府關注,擬定橋址也做過實地鉆探,惟由于建設費用龐大,計劃也不了了之。

1927年1月,廣州國民政府遷都武漢;同年4月合并武漢三鎮,設武漢市。1929年4月,國民政府成立武漢特別市政府,進一步推動了武漢的市政建設。同年劉文島任武漢特別市市長后,再次邀請華德爾來華,研商長江建橋之事。[6]華德爾對1921年的設計方案作出了修訂,為保證長江輪船的通行,大橋采用簡單桁梁并設升降梁,全長4010英尺,共15孔,橋面一層由公路鐵路共用,橋面升起時可高出最高水面150英尺。這次計劃同樣由于耗資巨大而無下文,且國民政府正忙于應付內部軍事派系斗爭,包括蔣桂戰爭、中原大戰等內戰,無暇顧及長江大橋的建設。

第三次規劃

1935年,鑒于粵漢鐵路即將全線建成通車,平漢、粵漢兩路有必要在武漢連通。當時鐵道部曾考慮仿照1933年建成的南京鐵路輪渡,但由于武漢的長江水位漲落幅度比南京大一倍,兩岸引橋工程較困難,被迫擱置鐵路輪渡的方案。同年,由茅以升擔任處長的錢塘江大橋工程處又對武漢長江大橋橋址作測量鉆探,并請蘇聯駐華莫利納德森工程顧問團合作擬定又一建橋計劃。計劃為一座固定式的鐵路公路聯合橋,橋址位于武昌黃鶴樓到漢陽蓮花湖北劉家碼頭之間,全長1932米,設兩臺7墩8孔,6、7號橋墩間為大型輪船通航航道,主跨237.74米,以拱形鋼梁架設于6、7號墩之上,橋下在最高洪水位時凈高30米;橋面一層,公路鐵路并列。包括漢水鐵路橋和引橋在內,工程需要花費國幣1060萬元。為了募集資金,還曾擬定了過橋收費、分期還本付息的辦法。惟由于集資困難,結果也不了了之。1937年3月,長江南岸的粵漢鐵路徐家棚站(今武昌北站)與北岸平漢鐵路劉家廟站(今江岸站)之間的鐵路輪渡通航,火車乘渡輪過江從此成為“江城一景”。

第四次規劃

中國抗日戰爭結束后,百廢待興,而興建武漢長江大橋的計劃也再度舊事重提。湖北省政府于1946年8月25日舉行會議,決定邀請粵漢區、平漢區鐵路管理局及中國橋梁公司共同組織成立武漢大橋籌建委員會,省政府主席萬耀煌為主任委員,茅以升為總工程師;[7]同年9月初中華民國行政院工程計劃團團長侯家源偕同美國橋梁專家鮑曼等考察武漢長江大橋橋址。[8]同年,由中華民國內政部營建司司長哈雄文陪同美國市政專家戈登來漢視察,并有平漢區鐵路管理局局長夏光宇參加[6],當時提出的建橋意見是:鐵路和公路合并可降低造價,位置仍以龜山、蛇山之間為宜;為減少墩數、便利船運,決定改用較長跨度的懸臂拱橋,設4墩5孔,同時考慮到鐵路干線運輸日益繁忙,大橋可適當提高載重等級。后因國共內戰、經濟困難,國民政府無暇顧及長江大橋的建設,武漢長江大橋的計劃再次擱置。

第五次規劃

1949年,中華人民共和國成立后不久,時年63歲、自1913年起多次參與武漢長江大橋規劃、勘探的李文驥,聯合茅以升等一些科學家、工程師向中央人民政府上報《籌建武漢紀念橋建議書》,提議建設武漢長江大橋,作為“新民主主義革命成功的紀念建筑”,并詳述前四次規劃經過和受挫的原因,論述當時中國能建成大橋的可能性與具體工程內容、經費預算(600億舊人民幣)等。[9]中央政府對此甚為重視,1949年9月21日至30日,中國人民政治協商會議第一屆全體會議在北平召開,會議上通過建造長江大橋的議案,并于1949年末電邀李文驥、茅以升等橋梁專家赴京,共商建橋之事。

根據中央人民政府政務院的指示,中央人民政府鐵道部立即著手籌劃修建武漢長江大橋。1950年1月,鐵道部成立鐵道橋梁委員會,同年3月成立武漢長江大橋測量鉆探隊和設計組,由中國橋梁專家茅以升任專家組組長,開始進行初步勘探調查,李文驥第五次赴武漢參與長江大橋設計和測量勘探,惟李文驥當時已抱病在身,并堅持工作至1951年6月,同年8月病逝。

專家組先后共作了八個橋址線方案,并逐一進行了縝密研究,所有的方案有一個共同特點,就是利用長江兩岸的山丘以縮短引橋和路堤的長度。1950年9月至1953年3月,曾三次召開武漢長江大橋會議,就有關橋梁規模、橋式、材質、施工方法等進行討論。1953年2月18日,毛澤東在武漢聽取中共中央中南局領導關于大橋勘測設計的匯報,并登上武昌黃鶴樓視察了大橋橋址。大橋選址方案經中央財經委員會批準確定后,鐵道部立即組織力量進行初步設計。[10]1953年3月完成初步設計,延聘蘇聯專家進行指導并委托蘇聯交通部對設計方案鑒定。

1953年4月1日,周恩來批準成立武漢大橋工程局(今中鐵大橋局集團的前身),負責武漢長江大橋的設計與施工,彭敏任局長兼黨委第一副書記,楊在田、崔文炳任副局長,汪菊潛任總工程師。同年7月至9月,鐵道部派出代表團攜帶武漢長江大橋全部設計圖紙資料赴蘇聯首都莫斯科,請求蘇方協助進行技術鑒定,蘇方為此派出由25名橋梁專家組成鑒定委員會進行研究,鑒定會的改進建議包括稍微調整漢陽岸的橋址、同意采用氣壓沉箱法施工等,且鑒于桁架梁結構的丹東鴨綠江大橋在朝鮮戰爭中被炸毀時梁部墜落,故處于戰備考慮建議長江大橋橋梁形式改為三孔一聯等跨連續粱。1954年1月21日,中華人民共和國政務院第203次會議聽取了時任鐵道部部長滕代遠關于籌建武漢長江大橋的情況報告,并通過了《關于修建武漢長江大橋的決議》,決定采納蘇聯的鑒定意見、批準長江大橋的初步設計,正式任命彭敏為武漢大橋工程局局長,楊在田、崔文炳任副局長,同時批準了1958年底鐵路通車和1959年8月底公路通車的竣工期限。[10]

1954年,國務院批準了鐵道部聘請蘇聯專家組來華支援的請求。1954年7月,蘇聯政府派遣了以康斯坦丁•謝爾蓋耶維奇•西林(Константин Сергеевич Силин)為首的專家工作組一行28人來華進行技術援助。西林是蘇聯著名橋梁專家,曾于1948年至1949年間兩次赴中國,協助修復東北地區鐵路和松花江大橋,并參加過成渝、天蘭、蘭新鐵路的橋梁建設[11]。西林來到中國后,表示認為長江大橋不宜采用氣壓沉箱法施工,原因是長江水深流急,沉箱需要下沉深達30米至40米,在接近四個大氣壓的環境下,每名工人只能每天工作約半小時,實際作業時間僅有十幾分鐘,而且只能在枯水季節的幾個月內進行施工,必然大大延長施工時間、危害工人的健康,而且需要購置大量特殊設備,加大工程投資。西林建議用管柱鉆孔法,不但能在水面施工,不受深水期的限制,而且不影響工人身體健康,但這種方法當時仍然是一種新技術,蘇聯也尚未實踐過。大橋建設部門對管柱鉆孔法的設計方案經過三個月的討論和半年的試驗,證明確實可行,經請示鐵道部長滕代遠、總理周恩來后,國務院于1955年上半年批準對新方案“繼續進行試驗,并將新舊方案進行比較,也既是黨中央提倡的‘依靠群眾,一切通過試驗’的方法”。[10]

1954年2月,在1950年初步勘測的基礎上,由地質部、水利部、鐵道部聯合組成的武漢長江大橋地質勘探

隊,開始進行武漢長江河槽及兩岸的地質評估。同年夏秋,武漢遭遇了自1865年有水文記錄以來的最大洪水,勘探隊最終在1955年1月10日完成了武昌黃鶴樓和漢陽龜山之間的地質評價。1955年1月15日,武漢長江大橋橋址選線技術會議在漢口召開,正式決定選擇龜山、蛇山一線。1955年2月,鐵道部成立了武漢長江大橋技術顧問委員會,作為大橋工程的技術咨詢機構,由茅以升為主任委員,其他委員包括羅英、陶述曾、李國豪、張維、梁思成等。1955年5月下旬至6月初,按管柱鉆孔法編制出武漢長江大橋技術設計方案,鐵道部集中全國著名的橋梁專家和橋梁建筑工程師,舉行了武漢長江大橋技術設計審查會議,對大橋的技術設計、施工進度和總預算進行了周密的審查。同年7月18日,國務院批準了這些報告,標志著武漢長江大橋建設工程開始進入實施階段。[11]

建設

經國務院批準后,武漢長江大橋于1955年9月1日提前正式動工。武漢長江大橋全部工程除了大橋本身以外,還包括大量配套工程,包括漢水鐵路橋、大橋聯絡線、由丹水池站經江岸西站至漢水鐵路橋頭的漢口迂回線(今京廣鐵路正線)、江岸站至江岸西站的聯絡線、江岸西編組站、漢西站、漢陽站等設施,[12]其中漢水鐵路橋和長江大橋正橋和引橋工程由鐵道部武漢大橋局負責施工,其余鐵路及跨線橋工程由鐵道兵施工。鐵路從粵漢鐵路武昌南站起,以立體交叉跨越武珞路、中山路、武昌路、解放路,沿蛇山至黃鶴樓處,橫跨長江,過江后沿龜山以立體交叉跨越漢陽月湖正街,至阮家臺處過漢水,又跨越張公堤及仁壽街至玉帶門站與京漢鐵路接軌。早在進行大橋設計規劃的同時,作為武漢長江大橋配套工程之一的漢水鐵路橋于1953年11月27日率先動工興建,兩岸鐵路聯絡線工程也同時開始進行,并于1954年11月12日建成,1955年1月1日正式通車。而漢水公路橋也于1954年10月30日開工興建,1955年12月建成通車,并被命名為“江漢橋”。

蘇聯政府獲悉武漢長江大橋采用管柱鉆孔法施工后,于1955年底派出以運輸工程部部長科熱夫尼科夫為首的代表團來華,參觀長江大橋的施工。最終,西林的管柱鉆孔法獲得了蘇聯政府的認可,同月中國鐵道部與蘇聯運輸工程部簽訂了協議,對這種施工技術作出了正面評價。大型管柱鉆孔法使大橋施工速度大為提高,橋墩基礎工程從全面開工到基本完成僅用了一年零一個多月的時間。1956年10月,大橋各橋墩下沉管柱和從管柱內向江底巖盤鉆孔的工作全部完成。[13]1957年3月16日,大橋橋墩工程全部竣工。長江大橋采用3聯9孔的等跨間支梁進行安裝,使用平衡懸臂拼裝架設法,從武昌、漢陽兩岸分別同時向江中同時推進,全部鋼梁均由山海關、沈陽橋梁廠制造,鋼材由鞍山鋼鐵提供;1957年5月4日,大橋鋼梁順利合攏,同日舉行了慶祝大會。武漢長江大橋(連同配套工程)總投資預算1.72億元人民幣,實際只用了1.384億元;大橋本身造價預算7250萬元,實際只用了6581萬元。

1956年6月,毛澤東從長沙到武漢,第一次游泳橫渡長江,當時武漢長江大橋已初見輪廓,毛澤東即興寫下《水調歌頭•游泳》一詞,其中廣為傳誦的一句“一橋飛架南北,天塹變通途”,正是描寫武漢長江大橋的氣勢和重要作用。1957年9月6日,毛澤東第三次來到武漢長江大橋工地視察,并從漢陽橋頭步行到武昌橋頭。

“《水調歌頭•游泳》

才飲長江水,又食武昌魚。

萬里長江橫渡,極目楚天舒。

不管風吹浪打,勝似閑庭信步,今日得寬余。

子在川上曰:逝者如斯夫!

風檣動,龜蛇靜,起宏圖。

一橋飛架南北,天塹變通途。

更立西江石壁,截斷巫山云雨,高峽出平湖。

神女應無恙,當驚世界殊。”

毛澤東(1956年)

通車

1957年9月25日,武漢長江大橋全部完工,并于當天下午舉行正式試通車;第二天的《長江日報》作了重頭報道,在《江花》文藝副刊上轉載了郭沫若不久前發表在《人民日報》上的一首《長江大橋》長詩。

《長江大橋》

一條鐵帶栓上了長江的腰,在今天竟提前兩年完成了。

有位詩人把它比成洞簫,我覺得比得過于纖巧。

一般人又愛把它比成長虹,我覺得也一樣不見佳妙。

長虹是個半圓的弧形,舊式的拱橋倒還勉強相肖,但這,卻是坦坦蕩蕩的一條。

長虹是彩色層層,瞬息消逝,但這,是鋼骨結構,永遠堅牢。

我現在又把它比成腰帶,這可好嗎?不,也不太好。

那嗎,就讓我不加修飾地說吧:

它是難可比擬的,不要枉費心機,

它就是,它就是,武漢長江大橋!

—郭沫若(1957年)

編輯本段大橋概況

武漢長江大橋西北始于漢陽龜山南坡,東南止于武昌蛇山入江的山頭。由于龜蛇鎖江,江面狹窄,縮短大橋的長度。江底為兩山余脈,除7號墩地質條件較差外,正橋的7個橋墩都立在堅固巖石上。利用兩岸山勢,橋下凈空高,可滿足通航需要。大橋為公路鐵路雙層橋,總長1670米,其中正橋長1156米。

正橋8墩9孔,每孔橋跨128米。橋墩基礎施工采用“管柱鉆孔法”,開創了中國建橋史上的新工藝。正橋鋼梁由平弦菱形連續梁組成,鋼梁設計三聯,每聯三孔。鋼梁制作精確,由兩岸平衡懸臂向江心拼接合攏。連續梁由一組絞式固定支座和三組輥軸式支座所支撐。在最高洪水位時,橋下凈高18米,可滿足上行大型輪船的通航要

武漢長江大橋夜景(17張)

求。

漢陽岸引橋長303米,有17孔;武昌岸引橋長211米,12孔。每孔跨度不超過17.2米,均為鋼筋混凝土門式拱橋。連接正橋與兩岸引橋的橋臺為8層樓式橋頭堡,第8層在公路橋橋面兩側各設一對仿古雙檐小角亭,成為橋頭附近黃鶴樓與晴川閣之間的連結點。橋面上下兩層。下層設鐵路雙軌,南北列車可同時對開。兩側有2.25米寬小道,專供大橋養護人員行走。上層為公路橋橋面,車行道寬18米,可并行6輛汽車,設計荷載汽—18、掛—100,其兩側人行道寬2.25米。正橋人行道外緣為鑄鐵雕花欄桿,圖案有丹鳳朝陽、孔雀開屏、雄雞報曉、鳥語花香、菊黃蟹肥、石榴結籽、獼猴摘桃、魚躍荷香等。

人行道內緣后來增設了鋼筋混凝土結構的防撞護欄。每隔32米矗立一對燈柱,兼作無軌電車供電線路的支架。入夜成串的橋燈遠望如過江銀龍,壯麗奇絕。大橋管柱基礎、墩臺、梁體及鐵路聯絡線由鐵道部大橋工程局施工,公路橋橋面及兩岸引道由武漢市建設局協同施工。大橋工程耗用混凝土和鋼筋混凝土12.63萬立方米;安裝鋼梁24 372噸;打入鋼筋混凝土管樁3 000根,總長62.5公里;直徑1.55米的鋼筋混凝土管柱224根,總長3 752米。總結算投資1.38億元,大橋主體工程投資7 189萬元。公路橋橋面由武漢市建設局負責維修管理,其余均由鄭州鐵路局武漢長江大橋橋工處維修管理。

經過30多年運行檢驗,雖因航運事故大橋鋼梁嚴重受撞兩次,橋墩受船舶撞擊多達50次,正橋的穩定性仍然良好,在交通量逐年增長、負荷已趨飽和的狀況下,仍能保證火車和機動車的正常通行。橋梁的常年維護內容為:鋼梁油漆翻新,橋面易損件翻修和橋頭堡裝飾層的維修。漢陽岸引橋發生過嚴重的病害,經維修加固后趨于穩定。大橋通車前,一列鐵路貨車車廂經輪渡過江,需往返多次,最快也需5個多小時。[14]

大橋通車后頭5年,鐵路通過貨運量800多萬噸,縮短運輸時間約2400萬車小時,貨運費用的節約已超過大橋造價。公路橋部分,30多年中過橋車流量逐年增長,1988年晝夜行車在3萬輛次以上。這座萬里長江第一橋的修建為以后長江各處修建大橋積累了成功經驗,培養造就了大批建橋骨干。

編輯本段相關參數

跨越河流:長江

橋梁位置:武昌(蛇山)—漢陽(龜山)

全長:1670米(連同兩端公路引橋),其中正橋由三聯九孔跨徑各為128米的連續梁組成,共長1155.5米。

跨度:每孔128米

橋墩數量:8個

公路橋寬度:22.5米 ,橋梁上層公路橋車行道寬18米,兩側人行道各寬2.25米;下層為雙線鐵路橋

武漢長江大橋江之風光(15張)

。

橋梁類型:鋼桁架三孔連續梁

設計單位:鐵道部勘測設計院

建設單位:武漢大橋工程局

施工單位:鐵路部大橋工程局

總設計師:茅以升

興建時間:1955年9月1日

建成時間:1957年10月15日

編輯本段建設意義

武漢長江大橋是新中國成立后在“天塹”長江上修建的第一座大橋,也是古往今來,長江上的第一座大橋,是我國第一座復線鐵路、公路兩用橋,建成之后,成為連接我國南北的大動脈,對促進南北經濟的發展起到了重要的作用。

凝聚著我國橋梁工作者的機智和精湛的工藝 八個巨型橋墩矗立在大江之中,米字形桁架與菱格帶副豎桿使巨大的鋼梁透出一派清秀的氣象;35米高的橋臺聳立在兩岸,給大橋增添了雄偉氣勢。大橋從晴川閣、龜山、蓮花湖、龜山電視塔、古琴臺到蛇山、黃鶴樓、首義園、彭劉楊路,綿亙連接,相得益彰,組成一片宏大連綿、美麗動人的景點群。它不僅是長江上一道亮麗的風景,而且也是一座歷史豐碑,在江城人們的生活中留下了不可磨滅的印象。

大橋的建設得到了當時蘇聯政府的幫助,蘇聯專家為大橋的設計與建造提供了大量的指導,但是中蘇關系破

大橋一角

裂之后,蘇聯政府就撤走了全部專家,最后的建橋工作是由茅以升先生主持完成。大橋建成之后,將武漢三鎮連為一體,極大的促進了武漢的發展。從全國的宏觀角度來看,大橋的建成意義更是在于將京廣鐵路連接起來,使得長江南北的鐵路運輸通暢起來。毛澤東于1956年6月首次在武漢暢游長江后(當時武漢長江大橋正在建設)所作的詩詞《水調歌頭•游泳》中,“一橋飛架南北,天塹變通途”一句,正是描寫武漢長江大橋對溝通中國南北交通的重要作用。大橋自建成以來,一直都是武漢市的標志性建筑。武漢長江大橋全長1670.4米,正橋是鐵路公路兩用的雙層鋼木結構梁橋,上層為公路橋,下層為雙線鐵路橋,橋身共有八墩九孔,每孔跨度為128米,橋下可通萬噸巨輪,八個橋墩除第七墩外,其它都采用“大型管柱鉆孔法”,這是由我國橋梁工作者所首創的新型施工方法,凝聚著我國橋梁工作者的機智和精湛的工藝。

極大的促進了武漢的發展

大橋建成之后,將武漢三鎮連為一體,極大的促進了武漢的發展。從全國的宏觀角度來看,大橋的建成意義更是在于將京廣鐵路連接起來,使得長江南北的鐵路運輸通暢起來。

大橋像一道飛架的彩虹,在長江天塹上鋪成了一條坦途。平漢鐵路和粵漢鐵路由此實現了連接(兩線也因此而改稱為京廣線),南北交通發生了根本性的變化,大大促進了 武漢市鐵路樞紐建設進程,使素有“九省通衢”之稱的武漢市成為全國重要的鐵路樞紐。大橋通車后,社會經濟效益十分巨大,僅通車的頭5年,通過的運輸量就達8000多萬噸,縮短火車運輸時間約2400萬車小時,節約的貨運費超過了整個工程造價。隨著國民經濟的不斷發展,大橋的通過量也不斷增加,直接間接的經濟效益更難以計數,在國民經濟建設中發揮了無可替代的重大作用。

2002年八九月間,武漢長江大橋進行了首次大修。中科院專家測評,該橋的壽命至少在100年以上。

如今武漢的長江江面上已經屹立著七座大橋,分別是武漢長江大橋、武漢長江二橋、武漢長江三橋(白沙洲大橋)、軍山長江大橋、陽邏長江大橋、天興洲長江大橋、二七長江大橋,另有鸚鵡洲長江大橋在建,楊泗港長江大橋計劃于2012年底開工,黃家湖長江大橋在規劃之中。[1]

編輯本段建設過程

橋梁設計

武漢長江大橋的建筑設計,極富中國民族建筑的特征,在橋面兩側,是鑄有各種飛禽走獸的齊胸欄桿;大橋

大橋紀念徽章

的兩側是對稱的花板,內容多取材于我國的民間傳說、神話故事等,有“孔雀開屏”、“鯉魚戲蓮”、“喜鵲鬧梅”、“玉兔金桂”等,極具民族氣息;在大橋兩端是高約35米的橋頭堡,從底層大廳至頂亭,共七層,橋頭堡的堡亭為四方八角,上有重檐和紅珠圓頂,橋頭堡內有電梯和扶梯供行人上下,大廳之中有建橋英雄群像大型泥塑展列其中,供游人觀看、欣賞,追憶逝去的歲月,感觸英雄的博大氣概。與武漢長江大橋一并落成的武漢長江大橋紀念碑和觀景平臺,他們與武漢長江大橋相互依偎,碑高6米,重20余噸,南面鐫有毛澤東同志“一橋飛架南北,天塹變通途”的詩句,觀景平臺則是游人賞長江、看大橋的最佳位置之一。[1]

幕后故事

50年前,一條飽含著喜悅的電波歡快地跳躍著飛向大江南北:“武漢長江大橋通車了!數千年來長江天塹有舟無橋的歷史,隨著‘一橋飛架南北,天塹變通途’而結束了。”

50年來,歷經風雨滄桑的武漢長江大橋,巍然立在大江之上,肩負著每分鐘60多輛汽車、每6分鐘一列火車通過的荷載,經受了無數次洪水、大風的洗禮,更承受了七十多次碰撞事故的考驗。

專家最近檢測得出的結論是:大橋的橋墩、鋼梁等主體結構可使用100年以上。

設計團隊

在武漢修建一座長江大橋是多少代人的夢想。清朝就曾有過設想,在孫中山先生的《治國方略》中有規劃,但限于當時國力薄弱,未能實施。新中國成立之初,在國家優先發展重工業的背景下,鐵路運輸的重要性凸現,建造大橋跨越長江天塹被提上了議事日程。百廢待興的新中國將武漢長江大橋列入第一個五年計劃的重點工程項目。

1950年初,中央人民政府指示鐵道部著手籌備武漢長江大橋的建設,并成立“武漢大橋測量鉆探隊”,開始大橋的籌建工作。曾參與武漢長江大橋設計施工的橋梁專家、中國工程院院士方秦漢回憶說,當時可以說是舉全國之力修建武漢長江大橋,召集了當時最優秀的專家,調動了當時全國最先進的設備。

在“集全國優秀人才,建長江第一大橋”的動員令下,各地優秀橋梁專家、技術人員匯聚武漢。他們有的來自鐵道部北京橋梁事務所,有的來自茅以升先生的中國橋梁公司;有的來自南方的廣州鐵路局,有的來自東北的哈爾濱鐵路局……1955年2月成立的武漢長江大橋技術顧問委員會,主任是著名橋梁專家茅以升,委員包括羅英、陶述曾、李國豪、張維、梁思成等。

建橋所需的鋼材等材料和設備,靠全國人民支援。 參戰人員忘我工作,不計報酬,不講條件,大家把工地當成家,吃在工地,住在工地。為了修好這座橋,鐵道部還請前蘇聯橋梁專家、蘇聯科學院院士西林等人組成一個28人的專家組,提供技術指導。

施工方法

方秦漢院士稱,當年建武漢長江大橋,圖的就是“百年大計”。大橋自1950年初中央人民政府指示鐵道部著手

大橋美麗的夜景

籌備,到1955年9月1日正式開工,籌建工作就開展了5年。從大橋的橋址線到橋式、凈空、建橋材料,甚至是橋頭堡的設計等等,都進行了反復的論證和試驗。當時中央指示:“修建的長江大橋應當成為一個卓越的建筑,它不但應以現代化的技術解決國家巨大的經濟課題,而且在建筑技術上還應以雄偉壯麗的外觀標志中國的新時代。”

例如橋頭堡的設計,為了尋求最佳方案,當時政務院指示在全國范圍內向各建筑設計院和各大學建筑系廣泛征求美術方案,并邀請國內知名的建筑、美術、城市規劃專家及橋梁專家,對已征集的美術方案進行評選后送政務院審批。

武漢長江大橋的初步設計是采用橋梁建設界慣用的氣壓沉箱基礎。這種技術工人得到深水作業,承受氣壓和水壓的變化,在長江這樣接近40米深的江底,每個工人一天只能工作2小時,而且呼吸困難,極易出現氮麻醉現象,得一種“沉箱病”。

前蘇聯專家西林提出了管柱鉆孔基礎的創議,就是將空心管柱打入河床巖面上,并在巖面上鉆孔,在孔內灌注混凝土,使其牢牢插結在巖石內,然后再在上面修筑承臺及墩身。這是一項完全創新的技術。兩國的技術人員緊密合作,經過一年多的地質勘測和艱苦的試驗研究,最終決定使用這種技術。

因為使用了這一當時世界最先進施工方法,武漢長江大橋原計劃4年零1個月完工,實際僅用2年零1個月。

安全儲備

通過反復的論證、實驗和創新,武漢長江大橋設計有足夠安全儲備。武漢鐵路局專家介紹,當年,設計中以極端環境為標準,假設兩列雙機牽引火車,以最快速度同向開到橋中央,同步緊急剎車;同一時刻,公路橋滿載汽車,以最快速度行駛,也來個緊急剎車;還是這個時間,長江刮起最大風暴、武漢發生地震、江中300噸水平沖力撞到橋墩上,武漢長江大橋仍需有足夠的承受能力。

建設施工

在大橋的施工過程中,每個步驟大家都不敢有絲毫的馬虎。據參建武漢長江大橋的工人王淳回憶,1956年6月,大橋鋼梁鉚了兩個月后,工人發現有的鉚釘不能全部填滿眼孔,有松動。大橋局立即進行現場試驗,證實了工人的發現,于是下令,在鉚釘施工辦法沒有解決以前,停止鉚釘鉚合,鋼梁停止拼接。直至10月,長江大橋鋼梁鉚合試驗得出結論,鉚釘完全填滿眼孔,并高出國家指標5%,大橋工程才重新啟動。

通車典禮

武漢長江大橋昨天正式通車。昨天上午五萬多人在武漢長江大橋舉行了隆重的落成通車典禮。武漢市人民幾十年來的愿望實現了。

昨天,長江大橋,被裝飾得格外美麗壯觀。

長江大橋通車典禮現場

清晨,參加大橋落成通車典禮的人們,穿著最華麗和最漂亮的服裝,手里拿著一束束的鮮花,渡過長江,跨過漢水,沿著龜山和蛇山,源源地來到武漢長江大橋橋頭。長江大橋四周的龜山、鳳凰山、蛇山,沿著長江的兩岸,漢陽建橋新村的街道上,蓮花湖畔,和武漢三鎮高大的建筑物上,都聚滿了人群,等待著大橋正式通車這個偉大時刻的到來。整個城市都浸沉在濃厚的節日氣氛里。廣播電臺隨時向全市人民播送武漢長江大橋通車的消息,全市二百萬人的心都飛向了即將通車的武漢長江大橋。

在漢陽橋頭鐵路路面的落成通車典禮主席臺附近,電影攝影師和攝影記者們,幾天以前已經在這里選好了角度,聚光燈、長江大橋通車典禮現場廣播電臺的轉播臺和錄音機,前兩天已經安裝好了。參加這次采訪的中外記者二百余人,都在 這里嚴陣以待。

九點半鐘,落成通車典禮的前奏曲--橋頭音樂會開始了。聽吧!歌頌長江大橋、歌頌共產黨、歌頌毛主席、歌頌建橋的人們和歌頌中蘇友誼的的嘹亮的歌聲,響在長江的上空。

十時整,武漢長江大橋落成通車典禮籌委會主任謝滋群,宣布武漢長江大橋落成通車典禮開始。霎時間,鞭炮聲、奏樂聲和歡呼聲,震撼著大江兩岸。站在龜山和蛇山上的人們揮舞著鮮花,使龜蛇二山顯得更加年青、美麗、活潑。一架飛機出現在橋的上空、撒散傳單。大型的彩色氣球,帶引著“慶祝武漢長江大橋落成通車”、“中蘇友好合作萬歲”等巨幅標語升上了長江上空。

國務院副總理李富春(全文另發),武漢長江大橋驗收接交委員會主任委員、國家建設委員會副主任王世泰、鐵道部部長滕代遠、蘇聯運輸建設部部長科熱夫尼科夫(全文另發)、湖北省省長張體學、武漢市副市長王克文、武漢大橋工程局蘇聯專家組組長西林和武漢大橋工程局局長彭敏先后講了話。王世泰代表武漢長江大橋驗收委員會簡單地報告了驗收的過程和結果。他說:大橋工程設計是最完善合理的,正橋鋼梁橋墩工程質量優良,引橋鐵路聯絡線、公路聯絡線等工程質量良好。可以交付正式使用。滕代遠講話中,除了向湖北省、武漢市黨政領導部門、中央各部門兄弟企業表示衷心感謝外,并向蘇聯政府、蘇聯人民、蘇聯專家、蘇聯鐵路員工和建橋全體職工致謝。接著滕代遠還勉勵建橋職工戒驕戒躁、繼續努力、學習蘇聯先進經驗,在已經取得勝利的基礎上,繼續前進。張體學說:大橋的建成,在全省范圍內將會進一步加強城鄉互助,密切工農業關系,進一步鞏固工農聯盟。王克文在講話中號召武漢市人民都自覺地愛橋、護橋,要經常保持大橋的美觀和整潔,還要提高警惕,保衛社會主義建設勝利果實,不受任何破壞。[1]

編輯本段大橋現狀

延長壽命:一靠養護,二靠管理

自建成通車以來,武漢長江大橋歷經50年風雨滄桑。如今,武漢長江大橋每天的汽車通行量已由建成初期的數千輛上升到近10萬輛;每天的列車通過量已增加到148對,296列。大橋上平均每分鐘有60多輛汽車駛過,每6分鐘就有一列火車通過。大橋的荷載早已大大超過了建成之初。

大橋橋墩

半世紀來,武漢長江大橋還歷經76次撞擊,最重的一次是2011年6月6日,一艘萬噸級油輪撞上長江大橋的7號橋墩,此次是10余年來,長江大橋發生的最大一起橋墩遭撞擊事件。其次是1990年7月28日,一艘重達900噸的吊船正面撞上,大橋養護人員為此維護了一個月。但是,任憑風吹雨打,長江大橋并沒有傷筋動骨。50年來經多次檢測表明:全橋無變位下沉,橋墩可承受6萬噸壓力,可抵御每秒10萬立方米流量、5米流速洪水,可抗8級以下地震和強力沖撞。

當年建大橋,圖的就是百年大計

方秦漢院士表示,當年建大橋,圖的就是百年大計,保證和延長大橋使用壽命,一是靠養護,二是靠管理。現在很多橋梁出問題就是因為管理不當,超負荷運行。武漢長江大橋只要養護得好、管理得當,使用100年以上沒有問題。

長江大橋的建設和養護者日復一日、年復一年精心呵護著大橋,他們每隔10年就要對大橋做一次全面細致的“體檢”。武漢市已經在長江大橋上下游分別修建武漢長江二橋、白沙洲長江大橋、天興洲長江大橋、武漢長江隧道和二七長江大橋等過江通道,分流武漢長江大橋的車流,減輕大橋負荷。

編輯本段相關評價

武漢長江大橋凝聚著設計者匠心獨運的機智和建設者們精湛的技藝。八個巨型橋墩矗立在大江之中,米字形桁架與菱格帶副豎桿使巨大的鋼梁透出一派清秀的氣象;35米高的橋臺聳立在兩岸,給大橋增添了雄偉氣勢。從晴川閣、龜山、大橋到蓮花湖、蛇山、黃鶴樓,綿亙連接,相得益彰,組成一片宏大連綿、美麗動人的景點群。它不僅是長江上一道亮麗的風景,而且也是一座歷史豐碑,在江城人們的生活中留下了不可磨滅的印象。

50年前,浪漫豪情的毛澤東,用短短11個字,銘記了這座橋的偉岸。今天,這座橋橫跨的風華,依然美妙絕倫。沒有一座橋,有武漢長江大橋如此厚重,承載了如此多的光榮與夢想。50年來,歷經風雨滄桑的武漢長江大橋,巍然挺立大江之上,肩負著每分鐘60多輛汽車、每6分鐘一列火車通過的荷載,經受了無數次洪水、大風的洗禮,更承受了七十多次碰撞事故的考驗,伋然雄風不減、傲立于濤濤江水之上。為了修這座橋,周恩來總理親定大橋建設藍圖,責成國家八部委調集全國力量,為長江大橋建設服務。

50年來,這座大橋歷經多次罕見洪水和大風的襲擊,甚至被來自外力的碰撞達70多次,其中最重的一次是2011年6月6日,一艘萬噸級油輪撞上長江大橋的7號橋墩。但是這座中國在萬里長江上修建的第一座大橋不傷筋骨、安然無恙,始終巍然挺立于濤濤江水之上。

50年來,歷經風雨滄桑的武漢長江大橋,巍然挺立大江之上,肩負著每分鐘60多輛汽車、每6分鐘一列火車通過的荷載,經受了無數次洪水、大風的洗禮,更承受了70多次碰撞事故的考驗,仍然雄風不減、巋然不動傲立于濤濤江水之上。

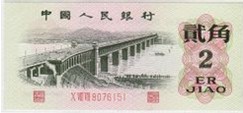

編輯本段入選角幣

第三套人民幣貳角券上的武漢長江大橋圖案

武漢長江大橋的建成極大地改善了南北交通,提升了中國橋梁建設水平,同時對全國人民正滿懷豪情地通過自力更生、艱苦奮斗開展建設新中國的高潮是一個很大的鼓舞,其圖案因此入選1958年開始設計、1962年4月開始發行的第三套人民幣,作為反映當時社會主義建設新成就的一個重要標志。

編輯本段撞擊事件

2011年6月6日清晨6時50分左右,濃霧鎖長江。萬噸級油輪船隊在通過武漢長江大橋時,迎面撞上長江大橋

武漢長江大橋7號橋墩上有明顯撞擦痕跡

的7號橋墩。大橋7號橋墩的西側有明顯的白色、黑色擦痕。

目前,大橋橋墩的具體受損情況相關部門還在監測評估之中。武漢海事局表示,武漢港區受大雨影響,昨晨突遇濃霧,長江江面能見度低。在武漢長江大橋橋區水域,下行船只在能見度低于1500米時,應到安全地點停靠。而肇事的“長江62036”船隊進入長江大橋橋區水域時,能見度急劇下降。因該船隊隊形較大,在橋區水域內掉頭、拋錨,有較大風險和困難,“長江62036”采取相關安全措施后繼續下行。船隊通過長江大橋7號橋孔時,因操作不當,撞上了7號橋墩。所幸事發后,事故險情得到有效控制,未造成人員傷亡和原油泄漏。