辛克靖

(華中科技大學 武漢 430070)

【摘 要】 “三坊一照壁”“四合五天井”為獨具特色的納西族民居建筑。

【關鍵詞】 納西族; 建筑; 藝術; 特色

1.概述

麗江納西族自治縣,位于云南省西北部,其地理坐標為北緯26°34’至27°26’,東徑99°23’至100°32’之間,面積7648平方公里,人口32.9萬人。這里居住著納西、傈傈、普米、漢、白、彝、藏等十多個民族,其中納西族有18.4萬人,占總人口的57%。

由于地處青藏高原南端的橫斷山脈向云貴高原北部過渡的銜接地帶,麗江的氣候受南亞高原影響,干濕季分明,溫度變化不大,周圍風景秀麗,麗江的黑龍潭,中甸的水塘。永寧的瀘沽湖,好像滇西北高原上的一顆綠寶石,湖周蜿蜒一百多里;玉碧銀峰、高聳入云的玉龍雪山,宛似一條晶瑩輝亮的玉龍從碧空矯鍵飛來,雄偉地屹立在麗江壩子的北面,巍峨壯麗。從玉龍雪山上溶雪流下的“黑白水”,淙淙潺潺,灌溉著數十里的沃野,為麗江工農業生產和群眾生活服務。

麗江的地勢由西北向東南傾斜,呈階梯狀遞降。海拔最高點在玉龍雪山主峰扇子坡,為5596米,最低海拔在金沙江河谷,為1219米,高差達4337米。

納西族是歷史悠久,文化發達較早的少數民族之一。早在十萬年前,已有舊石器晚期智人“麗江人”在麗江活動。金沙江河谷洞穴巖畫的發現和眾多的新石器、鐵器的出土證明麗江是中國西南古人類活動的重要地區之一。

古文獻稱納西族為“幺些”。其屬于我國古代游牧民族氐羌,以后逐漸遷徒發展。漢代文獻中的“牦牛夷”、“摩沙夷”是納西族的先民。明末清初,麗江地區產生了地主經濟,清代“改土歸流”后,納西族封建經濟得到了進一步發展。不過,云南寧蒗和四川鹽源境內部分納西族地區,直到中華人民共和國成立前夕,仍基本處于封建領主經濟,并保持著對偶婚和母系家庭的殘余。

納西族普遍信仰多神的東巴教;部分信仰喇嘛教、極少數信仰道教、基督教。

納西族有著燦爛的民族文化,有本民族的語言,古代曾有過一種象形文字,稱為東巴文。共有1400個單字,至今仍使用不衰,故被譽為目前世界上唯一活著的象形文字,被視為全人類的珍貴文化遺產。用東巴文寫成的《創世紀》,是一部描寫納西族人民開天辟地,與自然博斗、歌頌勞動、愛情的著名長詩。有中外馳名的東巴音樂,有在中國美術史上占重要地位的白沙壁畫,在藝術風格上融合了漢文化傳統技法和藏、納西等少數民族繪畫風格。其手工藝術品既吸收了漢藏藝術風格又具有本民族的特色。東巴經、東巴繪畫、東巴音樂、東巴舞蹈、東巴法器和各種祭祀儀式更獨具特色。

2.民居

2.1 基本類型

2.1.1 三坊一照壁:即正房為一坊,在兩側各一坊(廂房)加上正房前面的矮墻(照壁)組成一個內院,其平面形式完整,是長方形或正方形。正房與廂房的廈子為公用一根柱,房屋層高較高,梁柱斷面尺寸較大,雕梁畫棟,照壁精美。正房座北朝南,房屋較高,兩側配房略低,看上去主次分明,布局協調。再加上深度的“出檐”,具有一定曲度的“面坡”,墻身向內適當傾斜。四周圍墻,一律砌筑到頂,樓層窗臺安置“漏窗”,大多房檐外伸。為了加強房屋的美觀,有的還加設了欄桿,做成走廊形式。

2.1.2 四合同及“四合五天井”:四邊房屋圍成封閉式庭院,平面規整,趨于方形。利用屋面高低錯落,廈子的有無,使庭院開朗寬敞。結構上廊廈有公用一柱的,或設置插入為雙柱的。一般以主入口的正前方為正房。其高度較高,廈子較寬,裝飾較多,是庭院的重點。

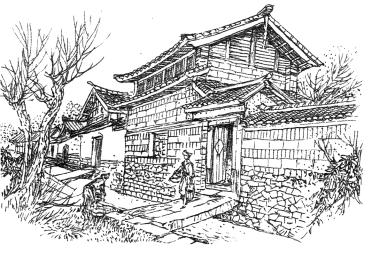

“四合五天井”即由正房、下房、左右廂房組成一個封閉的四合院,除中間一個大天井外,四角還有四個小天井,或“漏角”(見圖1);前后院,即在正房的中軸線上分別用前后兩個大天井來組織平面,后院為正院,通常為四合五天井、前院為附院,常為三坊一照壁或兩坊與院墻圍成的小花園。

圖1 納西族四合五天井式的民居

2.1.3 兩重院:即在正房一院的左側或右側設另一個附院,形成兩條平行的縱軸線,正院、附院的組成與前后院相同。有的前后院室外地坪有高差,使之屋檐高低錯落,主次分明。

2.1.4 兩坊房:其宅址仍按“三坊一照壁”規模布局,預留出其他一坊,在以后經濟許可時最終建成“三坊一照壁”的形式。在城市中多是正房一坊加上廂房一坊組成曲尺形。也有經濟困難人家先建正房”“一坊”的。

2.1.5 木楞房:在高寒山區,至今保存著少量的井干式“木楞房”是納西族民居中比較原始的形式,其內外墻體用圓木層層相壓,至角處十字交叉,再在木縫內外敷以泥漿而成,室內冬暖夏涼。屋面為用斧劈的木板錯疊而蓋,為防風雨,其上部用大小適當的石塊壓緊,為滿足秋收時在上晾曬糧食的需要。晾曬時將石頭移至一邊。木楞房是以木構架承重,中間屋架支承于木楞墻上,屋面的正面及山面挑出頗長,明暗對比強,使整幢建筑顯得十分相稱、古樸。其構造簡單,結構嚴密而利于抗震。

2.2 居住環境

2.2.1 與地形結合組設室內外空間。充分利用地形地勢,營造良好的內外空間環境。有的隨道路彎曲布置房屋,平面呈鋸齒形,外部空間豐富而有韻律;有的利用坡地就勢筑院,院落層層相套,內院空間起伏而有變化。

2.2.2 與水結合的房屋布局:民居常常形成門前即渠、房后水巷、跨河筑樓、引水入院的優美環境。(見圖2)

圖2 納西族居門前即渠

2.2.3 與花木結合的居住庭院

麗江壩子年平均氣溫12.6℃,最高月平均氣溫17.09℃,最低月平均氣溫5.8℃,四季變化不明顯,冬暖夏涼,年日照時間長。如此良好的氣候條件很適合花卉的生長,加之納西族人民有喜愛花卉的習俗,故有“家家有院,戶戶有花”的舒適、幽靜、優美的居住環境。

2.3 民居造型與裝飾

2.3.1外觀

正房背面從檐口落至屋面的小方形柱,略有曲線,兩端升起山的屋脊線,尺度較大的出檐及厚實的封火板和別具一格的山墻,構成了民居建筑外觀輕盈、優美的顯著特點,山墻多為懸山式;封火板正中的“懸魚”,樸實、美觀,起到了蓋縫及裝飾作用;微微呈弧的封火墻及山墻屋檐處有較長的“懸魚”,在陽光照射下顯得格外輕巧、優美,山墻及前后墻體上部的三分之一處為保護木板,使屋面挑檐加長;外墻體上小下大,呈梯形,利于防震,也加強了房屋的穩定性。大多數是檐下為豎木板,墻中有腰檐隔開;在腰檐上設欄桿花飾;或者土基墻收進,減薄到頂處理。

2.3.2 內院立面

大型宅院多是走馬廊式,其立面處理各坊均同,唯正房的開間,進深加大。一般民居,是正房有寬敞的檐廊,正面是六扇或四扇雕花格子門,兩邊為鏤空圖案花窗,樓層對應開有六扇或四扇較實的花窗及兩邊較小的花窗,比例勻稱,構圖完整,收到了虛實、明暗對比的效果。

2.3.3民居裝飾

重點是門樓、照壁、外廊、門窗、隔扇、天井、梁枋等。在四扇或六扇雕花格子門、兩邊為鏤空的各種花鳥、人物故事、禽獸等各式精美圖案;將大過梁的梁頭雕成獸頭,俗稱“獅子頭”;柱礎亦雕成圓鼓形、瓶形以雕飾不同的花紋;庭院采用瓷瓦片、卵石、五花石為原料,根據庭院大小或房主喜好鋪裝成各種花紋圖案。

門樓,有多種形式,以磚拱門樓最為常見,多附山墻或后墻而設,頂部常做成中間高、兩邊低的三滴水形式,簡板瓦頂用磚層層挑檐,端部起翹;門洞邊框的墻柱一般以青磚鑲面;檐下及門洞邊常飾有精美線腳,有的局部還鑲有大理石塊。木構架門樓多獨立設置,屋面有懸山、廡殿、歇山等形式,檐下用多層花板、花罩裝修。

照壁:石砌的勒腳,粉白的照壁,磚瓦的檐頂,頂部有一滴水與三滴水兩種形式。檐部的磚砌線腳自然大方,有的線腳上還繪有黑白花飾的素畫或鑲以大理石,顯得素雅秀麗。

3.村寨

3.1 選址

3.1.1 納西族村寨選址、多建在壩區、河谷或半山區,少數在山區。

3.1.2 傍山臨水,因地制宜,規模不一。

3.1.3 位于半山區,壩區山腳的寨子,多擇向陽之地,正房的入口及分戶大門都 面向壩子,視野開闊。壩中的寨子均是坐北朝南。

3.2 布局的特點

3.2.1 村村寨寨有流水,家家戶戶有水流。

村寨除臨水而建,而且還筑溝引水,以利居民用水方便和灌溉農田。有的民居引水穿越廚房或引水注入院落水池。

3.2.2 圍繞一個中心布置房屋,無論是麗江古城或壩區村寨,民居都圍繞一個中心布局。每個村寨都有一個面積不太平坦方整的廣場,民居都圍繞廣場向外伸展布局。

3.2.3 統一的住宅朝向,多數是正南北向,以獲得充足陽光。使廈子和正房有充足良好的日照和充足的光線及良好的自然通風換氣。

3.3 道路,因勢利導,隨地勢,水渠自由布置,村寨多是土路,少數大道鋪以石板。

4.麗江古城

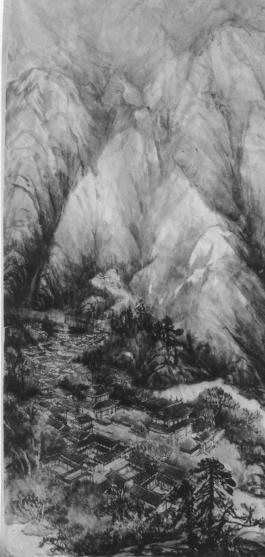

納西族麗江古城,是目前國內保存較完好的國家歷史文化名城。包括大研古城,包括白沙、束東民居建筑群(見圖3)。位于麗江納西族自治縣中部,其地理坐標為東徑100°11’,北緯26°52’。

圖3 白沙古鎮

4.1歷史沿革

4.1.1 南宋末年,麗江木氏先祖開始在獅子山麓營建房屋城池,稱“大葉場”。

4.1.2 南宋寶佑二年(公元1253年)木氏先祖在“大葉場”設三賧管民官。

4.1.3 元十四年(公元1277年)三賧管民官改為通安州、州治在今大研古城。

4.1.4 明洪武十六年,(公元1383年)木待在獅子山麓興建“麗江軍民府衙署。

4.1.5 清雍正二年(公元1724年),第一任麗江流官相香必在古城東北的金虹山下新建流官知府衙門、兵營、教授署、訓導署等,并環繞這些官府建筑群修筑城墻。

4.1.6 民國二年(公元1912年)麗江廢府留縣,縣衙門遷入麗江府署衙內。

4.2 古城選址

4.2.1 麗江古城以大江深峽、高山險關為依托。北依金虹山、西枕獅子山、總體坐西北面朝東南,利用獅子山擋住冬季來自西北方向的寒風,東南接遼闊平川,春迎朝陽,夏驅熱氣,建筑依山就勢,層疊起伏。

4.2.2 在城四周設關口防守,西北設塔城關,西設石門關、西南設九河關、東北設木子關、城南設邱塘關。

4.2.3 充分利用了地理環境及黑龍潭水源。

4.3 街道與廣場

4.3.1 古城以四方街為中心,取以新華、五一、七一、新義、光義等五條街為主要經絡的格局。

4.3.2 街道依山傍水,空間時而封閉,時而開朗,組成了一個通達全城的路網。

4.3.3 主街道的中心部位均留有廣場,其中以四方街為最大。它不僅是大研古城的中心,也是滇西北地區集貿和商業中心。其西側的制高點是科貢坊,為風格獨特的三層門樓。

4.3.4 古城街巷全部用紅色礫巖即五花石鋪裝而成,具有雨季不泥濘、旱季不飛灰的特點。石上花紋圖案自然、雅致、質感細膩,與整個城市十分協調。

4.4 水系

4.4.1 河道:位于象山麓的黑龍潭有數十個出水點,出水量為1.918至4.430立方米/秒,匯成潭面近千萬平方米。潭水由北向南流至雙石橋下分成東河、中河、西河。三股支流并進而分成無數細流,穿巷走戶,入墻過屋,流遍全城。使古城的街景與水景相得益彰。河道最寬處5至6米,最窄處不足1米。

4.4.2 泉潭:古城有黑龍潭、白馬潭和義尚甘澤泉等。白馬龍潭位于獅子山南麓,古城西側,又名獅乳泉,水面近百平方米,出水量0.023立方米/秒。泉水甘潔清純,從未枯竭。甘澤泉位于古城東西的金虹山麓,水面面積有幾十平方米,出水量0.01立方米/秒,水質十分純凈。

4.4.3 井:古城內散布多處水井,并大多取“三眼井”形式。即一井為三眼,三眼相連,依次為:飲用、洗菜、洗滌等用水眼。

4.5 橋梁

在古城內的玉河水系上,飛架有354座橋梁,其密度為平均每平方公里93座。形式有廊橋、石拱橋、石板橋、木板橋等。較著名的有鎖翠橋、萬千橋、南門橋、馬鞍橋、仁壽橋。它們均建于明清時期,具有獨特的建筑風格。使麗江古城成為一座橋城。

4.6 民居

4.6.1 大研古城民居如前所述納西族的民居建筑的各種特色,是最能體現納西族的建筑藝術與風格。

4.6.2 白沙民居建筑群,位于古城北8公里處,曾是宋元時期麗江政治、經濟文化中心。其建筑群分布在一條南北走向的主軸上,中心有一個梯形廣場,四條巷道從廣場通向四方。民居鋪面沿街設立,一股清泉由北面引入廣場。然后融入民居群,極具特色。白沙民居建筑群形成和發展為后來麗江大研古城的布局奠定了基礎。

4.6.3 東河民居建筑群位于古城西北4公里處,是麗江古城的一個小集市。東河依山傍水,民居房舍錯落有致。街頭有一潭泉水,稱為“九鼎龍潭”,又稱“龍泉”。泉內水質清澈,游魚可數,從泉中溢出的流水蜿蜒于街衢旁。另外清龍河從東河村中央穿過,建于明代的青龍橋橫跨其上。青龍橋高4米,寬4.5米,長25米,是麗江境內最大的石拱橋。橋東側建有長33米、寬27米的四方街。其四周鋪面林立,依水設街。還可引水洗街。

5.寺院建筑

麗江地區原有五大寺院,即文峰寺、指云寺、玉峰寺、福國寺、普濟寺,其主體建筑均為方形平面。文峰寺主殿為一至三重樓閣與漢式建筑無異,然內部均采用方柱結構,具藏族建筑特色,可以說是融漢、藏建筑為一體。

圖4 五鳳樓

福國寺五鳳樓(見圖4),則是一座三重檐“亞”形平面的樓閣建筑。樓臺三疊,屋檐八角,三層共疊成二十四個飛檐,從任何一個角度看,都見翼然飛角,就像五只彩鳳展翅飛翔,故名五鳳樓。全樓共有三十二根柱子落地,其中四根中柱各高12米,柱上部分用斗架手法建成,樓尖貼金寶頂。天花板繪有太極圖,飛天神王,龍鳳呈祥等圖案,線條流暢,色彩絢麗,具有漢、藏、納西等民族建筑風格,是我國在建筑中的稀世珍寶和典型范例。

參考文獻

[1]中國民族建筑.云南篇. 江蘇科技出版社出版

[2]云南民居. 中國建筑工業出版社出版